本文

水の歴史館 西条での手漉き和紙の今昔

西条市神拝 古屋敷

|

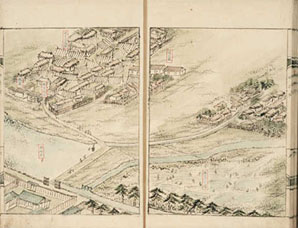

西條誌 (左から紙蔵、新町泉、紙方役所、紙すき長屋、楮皮蔵、楮皮さらし場が描写されています。) |

現在は総合福祉センターやマンションが建っています。 |

西条では母なる加茂川の伏流水と、自噴する豊富な水に恵まれていたため、古くから和紙の製造が盛んに行われていました。特に江戸時代には西條藩(三万石)の専売事業になっていたほどでした。西条市神拝古屋敷(こやしき=現在の西条市総合福祉センター付近)では、天保年間(1830-44)には18軒の紙漉き長屋の建物があり、藩の御用紙である「西條奉書」が盛んに漉かれていました。当時、西條奉書は「伊予柾」(いよまさ)と呼ばれ、浮世絵の版画に最適の紙として、江戸や大坂(大阪)などで名声が高かったといわれています。

しかし、時代の流れとともに機械製紙に押され、最後まで残っていた2軒の手漉き和紙業者も昭和13年(1938)6月に廃業しました。それ以降69年間たった現在も、旧西條市では、手漉き和紙の製造が行われていません。

小松町妙口 |

小松町妙口 妙之谷川 |

また、旧小松町での和紙の製造は、文政年間(1818-30)が最盛期のようで、小松藩(一万石)の専売事業になっていました。妙口の妙 之谷川(みょうのたにがわ)両岸では、江戸時代から藩の御用紙が漉かれ、大正初期まで続いていました。今は跡形もなく、地元でも妙口が紙漉き村であったことを知る人も少なくなり、紙漉きの歴史は風化しようとしています。

西条市 国安 |

西条市 石田 |

旧東予市の国安では、田中佐平翁が天保2年(1831)に、文久2年(1862)には石田の森田重吉翁が抄紙業を創業しています。月日が流れた現在も国安と石田で6軒の手漉き和紙業者が伝統の「流し漉き」の技法で、奉書紙・檀紙・楮紙・画仙紙(書道用紙)を漉いています。なかでも奉書紙や檀紙は、全国シェアの90パーセント以上を占めるまでになっており、日本一として誇れる貴重なものです。

愛媛県伝統的特産品に指定されている「周桑和紙」の手のぬくもりの良さを、伝統産業として育成していくことが必要です。

国安地区略図 |

石田地区略図 |

→手漉き和紙体験のご案内(西条市立東予郷土館)

毎週日曜日、午前・午後の2回和紙作りが体験できます。(新しいウィンドウで開きます)