ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

水の歴史館 井戸と井戸掘りの変遷 2.いずん掘(泉掘)

2.いずん掘(泉掘)

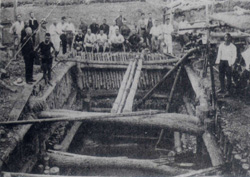

比較的帯水層が浅いところにある西条市の東予地区・小松地区・丹原地区では、大正初期から昭和にかけて動力ポンプの普及により、「いずん掘」(泉掘)で多くの農業用井戸が掘られていますが、それ以前に造られた年代不明の「いずん掘」も現存しています。

すり鉢状に穴を掘っていくのは同じですが、生松丸太杭(なままつまるたぐい)を使うのが特徴です。土留枠代りに縦杭を打ち、枠を取り付け、内側につぶれないように梁(はり=横げた)で支えています。さらに掘り下げて同じ作業を繰り返し、段々状に下へ下へと深く掘り進んでいきます。生松は水に浸かっている限り、何百年も腐らないといわれていますが、近年の渇水時の地下水位の低下で生松が露出することが多くなり、生松が腐り井戸が本来の形を留めていないようなところが多くなりました。このような井戸は埋め立てられ、近くに新しい井戸が掘られています。

完成当初の いずん掘 西条市周布 大堰ポンプ場(昭和9年) |

使われなくなった いずん掘 西条市小松町 新屋敷泉 |

|

こわれかけた いずん掘 |

埋め立てられた いずん掘 |