本文

水の歴史館 わが故郷の打抜師たち

![]()

![]()

全国地下水利用対策団体連合会特別顧問 三木秋男

1.西条の水循環

(1)天の恵み・地の恵み

(2)西条の地勢

(3)地下水源

2.掘抜(打抜)の歴史

(1)先進地の記録

(2)西条地方での記録

■はじめに

私は現在、地団連特別顧問と同時に愛媛県の道前地域(西条・東予の両市と丹原・小松の両町)の地下水のまもり役を仰せつかっているわけであるが、まずもって伊予西条の自噴井について水利上の特徴を述べ、とくに海岸近くの地下水ダム構造に注意を促したい。併せて次に、道前地域の自噴井を得る打抜工法の発達の過程から現在に至る歴史、変遷のプロセスを古文献などをもとに可及的詳しく紹介してみたいと思う。

「打抜」という表現については、昔は漢字を遣ったが、当節は「うちぬき」と平仮名で書くことが多くなった。珍しい呼称であり、全国的には打込(うちこみ)・掘抜(ほりぬき)・堀貫(ほりぬき)等というのが知られている。

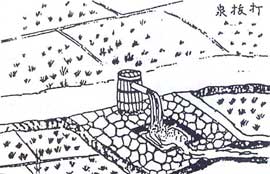

勿論、湧泉(ゆうせん)や釣瓶(つるべ)式の井戸のように自由地下水を汲み上げるのではなく、錐(きり)やタガネで岩盤に孔(あな)を開けることによって、地下深所の水を勢いよく噴出させることが前提であり、地表まで上昇するエネルギーを持つ、即ち、水が被圧された状態にあることが必須条件になる。この点、後述するように、この地方の地盤関係は極めて恵まれた状態にあり、かつ工業化や都市化が進むなか大規模な自噴地帯が消滅しつつある昨今、幸いにもなお環境が保存されており、この点全国的にみても外に例のない貴重な存在となっている。

私の住んでいる西条市禎瑞(ていずい)は、市の北西部に位置し、加茂川と中山川とに挟まれてできた三角州(さんかくす)に天明2年(1782)、6代藩主・松平頼謙(まつだいらよりかた)の時代、干拓工事で完成した新田であるが、今なお、広々とした田園風景が続き、つい最近の圃場(ほじょう)整備以前は、「田一枚に井戸一つ」のたとえどおり、一面に野井戸が広がっていた。そして、鎮守の社・嘉母(かも)神社の手洗い水は、平成7、8年連続して岐阜県揖斐川町(いびがわちょう)で行われた「おいしい水」全国大会で日本一に輝いたのであり、文字通りの「名水の里」なのである。

表題の打抜師はもちろん「うちぬき工事をする人」という意味であるが、庶民の間では、やさしく「うちぬきぬきさん」(“うちぬき”を抜く=掘る人の意)とか、作業するときの音頭を借りて「ドンコイショウ」などとも呼んでいたものである。

私は以前から、この村が伊予における打抜師の古里(中心)であろうと思ってきた。ここには、江戸時代後期から昭和20年代まで、何組もの金棒掘りを専門とするグループがあり、農閑期(のうかんき)には、この辺りはいうに及ばず遠く山陽筋まで出向いて、たくさんの「うちぬき」を仕上げてきた。日銭稼ぎのよいアルバイトでもあったという。

『明治以前日本土木史』(土木学会編・岩波書店)によると、伊予は上総(かずさ)・丹波・阿波・富山・山形などともに掘抜井戸の発展が特に著しかったという。とすれば、恐らくその中心は県東部の道前地区であり、更に、最も活発に活動したのが禎瑞地区ではなかったのかと思う。ただ残念なことに、この種の技術は体を通して受け継がれて行くものであるためか、史料として残るものが極めて少ない。わずかに残る他国、特に江戸や大坂・阿波などの記録と故郷の資料とを比べながら、この地方で採用されてきた手法、とくに動力が開発された後も、なお古い工法が愛用され続けてきた理由を探ってみたい。とくに技術が伝承されて行くのには、上総掘り(千葉県)にその例を見ることができるように、何かその土地にふさわしい条件があったと考えられるのである。

本稿の作成にあたっては、先年公表された『西条市地下水資源調査報告書』(注1)(以下、『調査報告書』という)を活用させてもらった。お陰で、報告書を通して「うちぬき」を見直すことともなった。

また、これまでの私の拙稿『西條史談』30号「うちぬきの歴史」、『文化愛媛』43号「古里の水、うちぬき」、『伊予史談』330号「打抜師の里」などからも適宜抜粋した。誤記があればご叱正をお願いしたい。

1.西条の水環境

(1)天の恵み・地の恵み

西条人にとって「うちぬき」は故郷そのものである。「うちぬき」抜きの故郷は考えられない。遠く異郷にあっても「うちぬき」を通して故郷を偲び、また、帰ってきて飲む一杯で故郷を実感する。こんこんと湧き出す清冽(せいれつ)な水は、人々に潤いとやすらぎを与え、しみじみと天の恵みを実感させてくれる。ただ今、西条市の人口は6万人弱、その生活用水の99パーセントを地下水に依存している。この中、三分の二は「うちぬき」(ポンプ・アップも含む)、残りは「うちぬき」水を流送する簡易水道又は上水道である。(名称の違いは給水人口による)。

その他、工業や農業・水産業などにおいても、大量に地下水が使われている。家庭や田畑から放流される水は泉水(せんすい)と合流して小川となり、水草を育み、魚を遊ばせ、美しい景観を見せながら市内を回流して海へ注ぐ。この水を利用して、藩政時代は紙役所が置かれ、楮(こうぞ)の皮をさらして作った和紙は奉書紙(ほうしょし)として名が高く、江戸に運ばれて錦絵(浮世絵)を刷るのに使われた。そして、現代では、アユ・マス・ウナギなどの養殖、太藺(ふとい)やカラーなどの花材栽培のほか、豆腐・氷菓子・お酒・七草など、名水ブランドの食品がいろいろさまざま登場している。

(2)西条の地勢

雨が少ない瀬戸内式気候の中にあって、ひとり西条だけが「水の都」として豊富な地下水を誇っているのは、背後に聳える(そびえる)石鎚連峰のお陰である。例えば石鎚山の中腹・成就社では、平地の約2倍に当たる年間2,500ミリもの雨が降る。太平洋側から吹きつけた湿った大気が山体(さんたい)に遮(さえぎ)られ、この辺りに大量の雨を降らせる。(◎西条の利点・第 1)

国定公園でもある深山幽谷(しんざんゆうこく)で涵養された水は、じわじわとしみ出し、やがて加茂川となって流れ下ってくる。舟形堰あたりから川底にもぐり込み始め、やがては伏流となり地下水となって平坦部の地下に広がっていく。

(◎西条の利点・第2、加茂川の川底は、急勾配の河川特有の浸透の良さを誇るという)

図1 西条の水環境(ふもとよりのイラスト)

工業用水や農業用水に分水されながら、武丈堰(ぶじょうぜき)辺りで毎秒4トン(日量35万トン)前後の流量があると、JR予讃本線の鉄橋辺りまで河床上に流水があり、使用量の多い夏場でもそのまま乗り切ることができるという。

伏流した水は、浅いものは加茂川扇状地の末端部で泉となって湧き出し、深いものは低地まで達し、やがて被圧地下水となる。即ち、「うちぬき」ができるそもそもの地盤構造というわけである。(図1参照)

ちなみに、伏流した地下水の速さは、浅部(せんぶ)、加茂川右岸(大町側、用水路がある)で時速170~300メートル、市街に近付いて25~30メートル、勾配100分の1の河床部分で80~100メートルという報告がある。(注2)想像以上に速いものである。

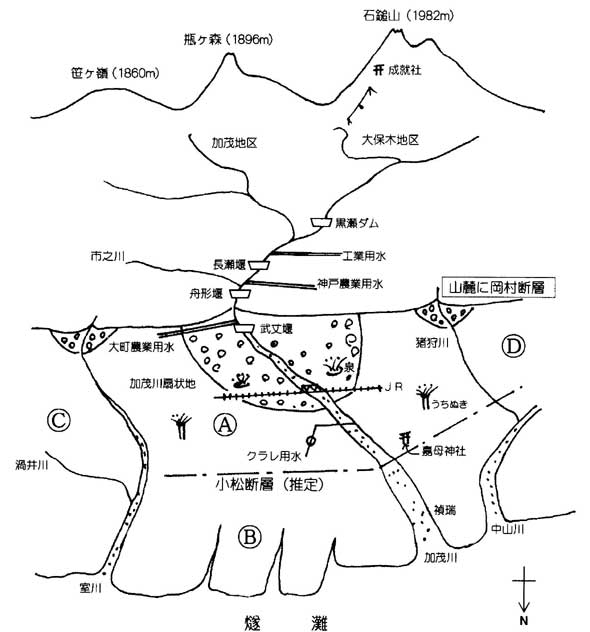

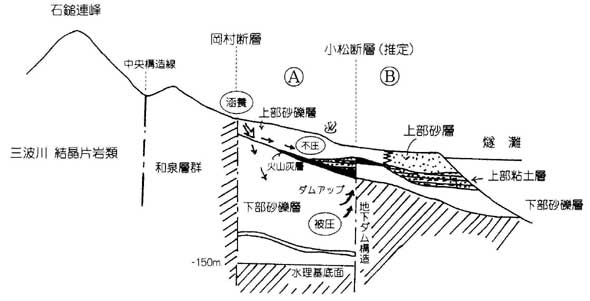

(3)地下水源

前述の『調査報告書』によると、西条の地下水源は大きく次の4ブロックに分かれるという。

A 内陸側地下水盆 小松断層(推定)より南側

B 海側地下水盆 小松断層(推定)より北側

C 東側地下水盆 室川・渦井川(うずいがわ)ラインより東側

D 西側地下水盆 猪狩川(いがりがわ)ラインより西側

水理基底面までの深さは、A部が最も深く最も浅い所で約150メートル、他の地域は大体5~20メートルである。

Aの内陸側地下水盆(水の盆地)が西条市の水の中心であり、良質の地下水が存在している。(嘉母神社はこの区域、小松断層の近くにある)。表面積は約1,370ヘクタール。山麓を走る岡村断層と小松断層とに挟まれた部分で、断層による陥没で水盆を形成したものであろう。

図2の南北地下断面図で見られるように、結晶片岩帯や和泉層群の岩盤上を流れ下ってきた水は、麓(ふもと)で砂礫層(されきそう)に出会うと伏流を始め、一部は浅い所で自由地下水となり、他は深く潜って被圧地下水となる。被圧の理由は、図示の火山灰や粘土などでできている不透水性の地盤に覆われることによってサンドイッチ状に圧縮されるからであろう。

図2 加茂川に沿う南北地下断面模式図

(『西条市地下水資源調査報告書』より)

今回の調査で特記すべきことは、小松断層が地下ダムとして水をせき止め、海岸部への流失を防ぎ、貯留した水を送り出す役目を果たしているという事実である。

(◎西条の利点・第3)

以前から電気探査などで、地下に古い堤防のような岩体が横たわっているらしいと言われてきていたが、これが断層面と推定されるに至った。昔から、「西条の自噴水はよく出る」といわれるのは、被圧とダム機構、この両者の複合効果が関係した点は見逃せない。

Aの地下水盆において、不透水層下部にある地下水の賦存量(ふぞんりょう)は約2.6~3.5億トンと計算されている。これが大きな水瓶となり、貯留と水量調整の役割を果たしているのである。(◎西条の利点・第4)

また、この水盆が支える自噴帯は、地表で東西5.6キロ、南北最大2.2キロ、面積約800ヘクタールに及んでいる。実際には、季節や降雨量によってその面積は増減するが、この地方で古い「うちぬき」工法が永続した理由は、取水する帯水層(たいすいそう)が比較的浅く、(約20~30メートル)(注3)かつ、沖積土(ちゅうせきど)のため、地盤が軟弱であったという自然条件に負うところが大きい(◎西条の利点・第5)

なお、B地区は感潮自噴帯であり、すでに僅かに塩気を伴う。

以上は「うちぬき」主体に『調査報告書』から要点を抜粋し、私なりに整理したものであるが、誤解がないよう若干付け加えておきたいことがある。それは、利点の第Cで述べた地下水の賦存量が数億トンもあるという問題である。

この値は『調査報告書』に説明のあるとおり、地下部分の体積に粒子の透き間比率(孔隙率)を乗じたものであり、隙間にこれだけの水(淡水とは限らない)がありそうだというひとつの試算に過ぎない。即ち、資源として取り出せる量(可採量)とは本質的に異なるものである。

地下水の利用は、限定された容器に入っている土壌から水分をことごとく絞り取るような訳にはいかない。上下・左右、周囲すべてがお互いの隙間を通して、また圧力の伝達を通して影響しあっているのである。つまり、支えてくれる水があってはじめて自分が存在するのであり、取り出すことができる水量はおのずと周りとの関係で決まってくる。もし周りの地域が既に開発されていればなおさら期待は持ちにくいということがまず第一。

更に、もしポンプなどで強制揚水をつづけていると、地層が次第に締まり、取り返しのつかない地盤沈下や塩水の呼び込みなどを引き起こす恐れがあり、先進地にいくらも失敗例を見ることができるということである。

要は加茂川の供給量以上は採れないというのが原則であり、常日頃より、この賦存量(ふぞんりょう)に安心することなく、危機感を持って環境の保全に対応すべきである。

2.掘抜(打抜)の歴史

(1)先進地の記録

地下深くまで孔(あな)を開ける技術、物理的にいう穿孔法(ボーリング)は、地表の動きを伝える手段によって二つに大別することができる。

衝撃式(パーカッション)と回転式(ロータリー)とである。前者は、タガネや金棒の衝撃で岩石を打ち砕き、後者は「クラウン」と呼ばれるのみ先の回転で岩石を切り取っていく。人力が応用できるのは前者であり、古い時代から改良工夫されてきた。それに対し後者は、強い動力と硬い刃先・圧力水などが必要であり、使用はぐっと新しい時代のものとなる。日本で初めて回転式ボーリングがなされたのは、大正2年、現在の東京都新宿区で158メートルを米国製の機械で掘ったものという(『地下水の世界』榧根勇)

衝撃式を使用道具で分類すると、

(ア)麻綱(あさづな)や針金綱(ワイヤー)を使う法

『鉱山機械』(三雲英之助)によると、その方法は、先端にタガネを付け、その綱を上下させて掘るもので、中国では地下水や塩水、天然ガス採取のため2,000年以前から使われ、数百メートルの深度まで掘ったことがあるという。近世にこの方法が発達したのは、アメリカのペンシルべニアでの石油井掘りに応用されてきたからであり、この最初のものは1859年、深度21メートルであったが、その後2,000メートル以上にも達した(以下略)。日本で地下水への利用はあまり顕著ではない。

(イ) 木棒や金棒を使う法

◇ 『井戸と水道の話』(堀越正雄)によると、

○ 享保7年(1722)、江戸で上水道の再編が行われた際、一部で給水が廃止された区域が出てきた。住民は飲み水に困り、その頃から井戸掘り技術が進歩し、さかんに井戸が掘られて、その不便さが補われてきたという。これが掘抜と言われたもので、普通の深さに掘ったのでは塩気などで飲み水に適さない場合でも、その底に竹を打ち込んでさらに深く掘っていくと、良い水に突き当たることを発見した。江戸でこのような新しい掘り方を工夫したのは、井戸掘業者・五郎右衛門ということになっている。彼は井戸の底へ節を抜いた大きな竹を打ち込み、岩に当たると竹を引き取るという方法で約100尺(30メートル)掘ったのが日本初の掘抜であるという。

○ 文化11年(1814)に書かれた『塵塚談』(ちりつかばなし・小川顕道)によると、掘抜井の掘削工事費は江戸では200両もかかるので、普通の武家ではとても手がでず、大商人でもなければ掘れなかった。だから、あそこに一つ、ここに一つと、ようやく探しだせるほどの数しかなかった。ところが、天明(1781~)ごろ、大坂方面から新しい井戸掘り技術が伝えられ、「煽(あおり)」という道具で造作なく井戸を掘ることができると分ってから、掘抜井戸の経費も大変安くなった。小石川の豆腐屋では井戸側(井戸・枠)とも3両2分でできた。その向こうの「みつまた」という湯屋では最初に掘らせたから20両ほどかかった。近ごろでは江戸中で掘抜井戸が多くなって、一町内に三ヵ所も四ヵ所もあるようになったということで、文化・文政のころから急激に江戸の堀抜井の数がふえてきたことがわかる。

◇『阿波国最近文明史料』(神河庚蔵)(注4)によると

○天保12年(1841)、伊予の人・久保半蔵という人が掘貫井戸の技術を阿波に伝え、第14代藩主・蜂須賀斉昌(はちすかなりまさ)に招かれ、徳島城西の丸において井戸を掘り、清水(しみず)を溢れ出させたという。

◇ 「日本の井戸とその歴史」(藏田延男)(注5)によると、

○元来、掘抜とは、坤軸(こんじく・大地の中心、地軸のこと)を貫き清水を呼ぶものに対して名付けられたもので、最初のうちは「肩掘り」、「どこいしょ掘り」の形で井夫(いけほり)たちの手で行われていたと考えられる。

◇ 「井戸屋の明治百年史」(内藤辰五郎)(注6)によると、

○明治の末までは共同水道というものが敷設されていなかったから、各戸が個別に井戸を掘らねばならなかった。長屋を建てれば大家さんが共同井戸を掘ったものである。当時の掘削法は金棒掘りというもので、径2寸、長さ4間、重さ24貫(90キロ)の丸棒を継ぎ合わせ、それをテコにより上下運動させ地中に押し込む掘り方である。下町ではこの丸棒を5本継ぎ合わせ計20間掘り(中略)、金棒掘りでは、まず7、8人が親方の掛け声で松丸太をテコに使って金棒を2尺位上げては落とし込む方法で(中略)、明治の末、金棒掘り時代から上総掘り(かずさぼり)時代に入り、(中略)、昭和4年小型の鑿井機(さくせいき)を作り、改良に改良を加え(後略)。

このように見てくると、掘抜井戸は江戸時代の中期・享保のころから、江戸や大坂のような良質の水が得られないところで発達し、次第に地方にまで普及し、飲料のみならず灌漑用(かんがいよう)にも使用されるようになったらしい。しかし、「あおり」も含め大坂式掘り方の実態については、私の不勉強から、まだその詳細を把握できていない。ただ全国的には、江戸後期までは金棒掘りが全盛であり、やがて明治になると上総掘りへ移行、昭和に入ると機械掘りが一般的傾向になったとみてよさそうである。

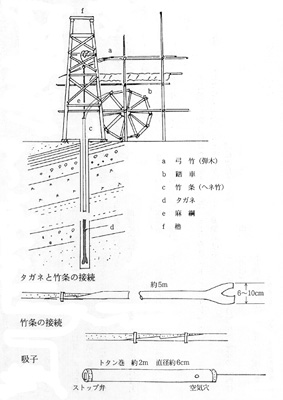

(ウ)竹条(ちくじょう)を使う法

「上総掘り」といわれ、幕末から明治にかけて、千葉県の内房総地区、市原・袖ヶ浦・木更津などで、生活用水や灌漑用水を得るため盛んに活用された。手軽で簡便(かんべん)、日数さえかければ深さの大きな井戸にも応用でき、井戸掘りの主流として全国に普及した。越後油田には明治26年に伝わった。この点、明治は上総掘り全盛時代であったということができる。

『鉱山機械』によると、その原理は綱の代わりに幅30~45ミリ、厚さ8~11ミリ程度に割った長さ6~7メートルの孟宗竹の両端を鉤形(かぎがた)に削って、周りを鉄たがで巻いた接合状態で所要の長さの竹条を作り、その上端を麻綱で弓竹(ゆみだけ)と称する横に渡した棒の一端に吊り下げる。弓竹は円竹数本を束ねたもの、または数メートルの弾性棒の他端(たたん)を櫓(やぐら)に固定したものである。麻綱または竹条の適当な箇所に取り付けたハンドルを、人間が多少往復回転をあたえながら上下すれば、竹条下端に取り付けたタガネが上下し、孔底(こうてい)に衝撃を与える仕組みになっていた(以下略)。

(2)西条地方での記録

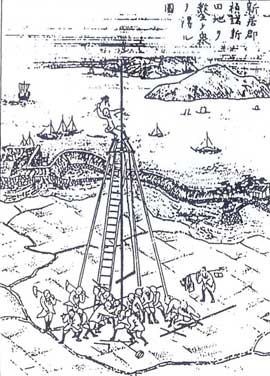

(ア)三脚櫓の金棒掘り(仮称)

天保13年(1842)、日野和煦(にこてる)編述の『西條誌』の中、禎瑞の項に、

打抜泉 凡そ五拾カ所ばかりにあり。鉄棒(長さ四間、廻り六寸程あり、この棒四本を作り置き、当所のもの組み合いて、農隙(のうげき)には他国へも行く。そのわざをなして賃銭を受く)を以て大地を刺し、清水の迸(ほとばし)り出るに逢えば、大竹を入れ、竅穴(きょうけつ)の塞がざる様に拵(こしら)えたるものにして、その水の一竅(いっきょう)より出るもの、多きは田地弐町余を潤し、少なきは1町、もっと少なきは四五段位にかかる。この水、九泉の底より出て、極めて清冷なれば、塩気を消し、稲毛を肥やす。かかるが故に、処々に打抜きて、今は五十カ所におよぶ。初め起こすや十五、六人がかりにて、浅きは一日、深きは、二日位にてなる。石に逢いて、その功空しき事あり。向地の諸国へも請われてゆけば、名高く弘まりたることを知るべし。

| とあり、天保の時代には既に打抜専用のチームがあり、長さ4間(7.2メートル)の鉄棒4本を持ち、村内はもちろん、瀬戸内海を越えて山陽筋まで仕事に行ったというわけである。「初め起こすや14、5人がかりにて」ということ以外、ほとんど後世のものに通用する内容である。 さて、どのような工法かと気にかけていたところ、『伊予国地理図誌稿』(愛媛県立図書館蔵)の禎瑞新田のうち、打抜泉の説明に『西條誌』とほとんど同じ内容で図3のような挿絵を載せている。タイトルは「新居郡禎瑞新田地ヲ鑿(うがち)テ泉ヲ得ル図」である。 新田が克明に描かれ、真ん中に三脚櫓が立ち、全体で14、5人が働いている。作業が珍しいのであろう見物人が来ている。図中の人物はいずれも髷(まげ)を戴いている。 櫓の頂上から鎖で吊るした「自在かぎ」で鉄棒を保持する仕掛けになっており、櫓の上では音頭取りが12、3人がかりで鉄棒をかき上げようとするのを指揮している。みんなで力を合わせて何度かかき上げ、ある程度上がると「自在かぎ」を打って落とす仕組みと見える。 とすれば、これこそ前述の「肩掘り」(肩の力を使う)であり、最も初歩的な金棒掘りであり、発達の過程を示す貴重な挿絵ということができる。 |  |

図3 伊予国地理図志稿より (愛媛県立図書館蔵) |

これを裏付けるものとして『愛媛県史』資料編・近世上に次の史料がある。

(注、文章中ほど以降“覚”の部分は、読みやすいようアラビア数字に書き改めることにする)

禎瑞役所打抜井戸水出相止候付出来之事

禎瑞役所汲水ニ差支、文政四巳年伺済ニ而打抜井戸出来仕候処、追而出水相止候

ニ付、其後両度出水仕候、然ル処此節又々水切二相成差支申候、右二付何卒同所

近辺之程能場所御座無候間、今壱ヶ所為相堀被下候様仕度奉存候、此段相伺申候事

四 月 禎瑞方

覚

1、20目 棒賃日雇2人共

1、30目 水ちん

1、90目 日雇30人

1、22匁(もんめ) 7寸5歩竹2本

1、14匁 8寸2歩竹1本

右之通御座候

酉4月 打抜師元方

御役所

文政4年(1821)巳歳掘った打抜井戸の水が止まったので、8年酉歳、改めてもう一度別の場所へ掘らせてもらいたいという願いである(禎瑞役所は自噴地帯を示した図1では、地域Bに属し水の出はよくない筈)。

後半にある打抜師元方の覚(経費見積り)に着目してみよう。2日で掘り上がるとし、棒賃日雇を親方、日雇を一般作業者とすると16人の構成となり、地理図誌稿の挿絵によく一致する。7寸5歩と8寸2歩の竹はいずれも完成後孔に差し込むものであろう。「水ちん」を諸雑費、儲け、水神(すいじん)を祭る費用などとみたらどうだろう。私は幕末近くまで、この工法が続いたのではないかと推察している。(注7)

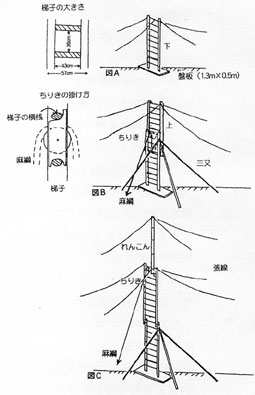

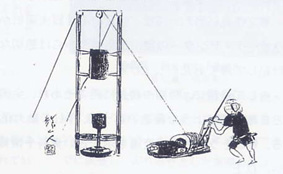

(イ) 梯子櫓(はしごやぐら)の金棒掘り(仮称、図4・図5)

いつ頃、三脚櫓から梯子櫓に改良されたのであろうか。東日本では上総掘りが全盛を迎えようとしていた明治の初期、西日本ではこの梯子櫓が流行し、大いに改良進歩が加えられつつあったのだろう。

我が村では、明治中期から昭和20年頃までが全盛で、水利水害予防組合も合わせて、常時3組ほどの鉄棒があり、農閑期には親方を含めた5、6人が一班を作り、地元は言うに及ばず各地に出向いて仕事をした。明治43年の『禎瑞郷土誌』には「新開部の灌漑は何れも打抜水を以て行う、其数300に達す、飲料水も亦之れに由る」とある。

この工法の要点を述べると、長所はシンプルであるが巧妙、能率的であり、鉄棒の重さを上手に使っている。掘り屑を棒に付着させて排出するのも興味深い。5、6人一組で大八車2台に道具を積み、何キロも離れた現場に行き、1日ないし2日で「うちぬき」を抜き、水神さんを祭って帰ってくる。調子がよければ1日で完成した。現在の機械堀りと比較してもたいした仕事振りでなかろうか。

図4 「ドンコイショウ」の操業遠景 写真:嘉母神社蔵 |  写真:嘉母神社蔵 |  図5 「うちぬき」掘削風景 |

三段継ぎの櫓(梯子2、れんこん1、高さ約20メートル)の組み立てや解体なども手際よく鮮やかであった。短所はあまり深く掘れない。鉄棒のあまりの重たさにテコ棒では操作できなくなる。また、衝撃を吸収する装置を持たないため、継ぎ目に負担がかかり、この部分を傷めることになる。これらの数点について今少し詳述してみよう。

◇梯子櫓の組立(図6)

| 打ち抜く場所に分厚い板(盤板)を敷き、その上に長さ4間の下梯子を置く。最初倒したままで、左右に「しゅろ縄」で作った張線(はりせん)を引き仮止めする。梯子の後ろの張線はピンと張った長さよりも約2尋(ひろ)長くとっておく。立ち上がったときに直角三角形の斜辺となる準備である。親方が足元を固定し、2人で引っ張ると、両手を引っ張られた人形が立ち上がるように、さっと起き上がってくる。垂直が でていれば張線を仮止めする。 (図A) 1人が上って倒れないように、前もって用意しておいた「さんまた」(三又、三脚)と、上梯子を巻き上げるための「ちりき」(滑車)をつける。次に直径4センチ位の麻綱を「ちりき」に通し、その一端を上梯子の下端に取りつけ、下梯子をガイドにして巻き上げて行く。このとき、梯子の上には2人上りこれを助け、下では3人で綱を引く。 (図B) そして、先程の張線をもう一度梯子の上端に結び直し、梯子が倒れないようにする。前のときと同じように張線にゆとりをとって、上り詰めたところでピンと綱が張り垂直になる。 1人が上って二つの梯子を藁縄(わらなわ)で結ぶ。上梯子に「ちりき」を移動し、同じような要領で長さ4間程度の「れんこん」(大きな孟宗竹の節をとったもの)を巻き上げる。このときも梯子の上に2人上り、これを補助するとともに、他の者は張線3本を使って倒れないよう支援する。垂直になると固定する。(図C) |

|

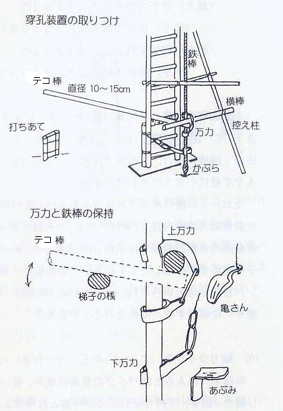

◇穿孔装置のとりつけ(図7)

| 「ちりき」を使って鉄棒を吊り上げ、梯子の側に立てる。先端が尖(とが)って膨らみのある、「かぶら」と呼ばれる短めの鉄棒をまず最初に降ろす。1本の長さは大体4間、重さ20貫目(かんめ)、これを最終的には4本使用することになる。装置の取り付け方は次の通りである。 梯子に控え柱を打ち、これに片方が自由に動くようにした横棒を取り付け、これが梯子の桟(さん)に乗った長さ1.5間ほどの樫木製(かしのきせい)の「テコ棒」の上に重なる。横棒を抱いた上万力と、梯子から吊るした下万力で鉄棒を保持する。テコ棒の打ち下ろす所に「打ちあて」と呼ぶ台尻を設ける。 万力と鉄棒の保持関係は、この装置の目玉(核心部)である。4本つなぐと80貫目にもなる掘削棒を上下に操るのである。もし失敗すると、音を立て、火花を散らしながら棒は孔底へ逃げるし、作業者にとっても危険である。真ん中の輪に「亀さん」と呼ぶ楕円形の鉄製揳(てつせいくさび)を、下の輪には「あぶみ」と呼ぶL字型の金具を挿入する。上と下の輪は着脱可能なよう切り込みが入れてある。 テコ棒を上下し、鉄棒が予定の高さに上がると、「そーれー」の掛け声と共に、テコ棒が台尻を打った瞬間、親方は上の万力や亀さんをはずす。すると鉄棒は勢いよく音を立てて、地下に沈んで行き掘削が進むというわけである。 |

|

◇ 作業歌「打抜き音頭」←クリックすると音頭が流れます(mp3形式:86秒:1.36MB)

嘉母神社の「手洗い水」の所に書かれている歌詞を紹介する。昭和14年7月10日、NHK広島中央放送局から西条地方の民謡の一つとして全国放送されたものである。

(以下抜粋)

(親方)石鎚山よりドンコイショウ

(手子)石鎚山よりドンコイショウ「カーン」

(親方)流れる加茂川ドンコイショウ

(手子)流れる加茂川ドンコイショウ「カーン」

(親方)神の水だよドンコイショウ

(手子)神の水だよドンコイショウ「カーン」

(親方)その又地獄のドンコイショウ

(手子)その又地獄のドンコイショウ「カーン」

(親方)岩を打ち抜くドンコイショウ

(手子)岩を打ち抜くドンコイショウ「カーン」

(親方)わし等の誇りがドンコイショウ

(手子)わし等の誇りがドンコイショウ「カーン」

(親方)打ち抜き稼業はドンコイショウ

(手子)打ち抜き稼業はドンコイショウ「カーン」

(親方)先祖代々ドンコイショウ

(手子)先祖代々ドンコイショウ「カーン」

(親方)打ち出す清水はドンコイショウ

(手子)打ち出す清水はドンコイショウ「カーン」

(親方)夏は氷かドンコイショウ

(手子)夏は氷かドンコイショウ「カーン」

(親方)冬は湯の水ドンコイショウ

(手子)冬は湯の水ドンコイショウ「カーン」

| 手子(てご)は親方に後づけて歌い、「ドンコイショウ」と言いながら「テコ棒」を引き下ろし「打ちあて」(台尻)を叩く。「カーン」はその音である。要するに、前述の三脚櫓の場合、人の肩で担ぎ上げたものを、ここではテコを応用し、4、5人で手軽に引き上げるわけである。 なお、この掛け声の「ドンコイショウ」については、明治38、9年頃、現在の滋賀県大津駅付近で「掘抜アゲテ、ドッコイショ」と言い(『井戸と水道の話』)、徳島県吉野川流域では昭和10年頃まで、「ドッコイショ、ドッコイショ」と調子を合わせて作業したことから、この作業を「ドッコイセン」とか「ドッキンセン」と呼んだという(『徳島市水道40年史』)。前述の先進地資料「どこいしょ掘り」に相当するのは勿論のことである。 |  写真:嘉母神社蔵 |

(ウ)動力ウィンチ(エンジンやモーター付き)による打ち込み

昭和年代に入ると鉄パイプの普及が進み、高い櫓なしで直接人力(図8)ないし動力(図9)で打ち込むことが可能となった。しばらく両者競合の時代が続くが、昭和20年の終戦以降は優劣が鮮明となり、櫓式は次第にさびれ、ついに昭和37年、西条市港新地での仕事を最後に幕を閉じたと親方の一人が生前証言していた。それにしても、よく頑張ったものである。

図9は櫓式にとって替わることになった電動ウィンチ法である。先端を尖らし穴を開けたパイプをウィンチで巻き上げた重錘(おもり)を落とすことによって打ち込んでいくのである。そしてやがて、これが現在のエアー・ハンマーへと移行する。

図8 JC(青年会議所)主催、子供の体験学習・加茂川探検隊。みんなで重りを引き上げて落とし、鉄パイプを打ち込む方法で「うちぬき」を掘った。 (H6.6.19 拙宅裏の畑にて) |  図9 電動ウインチによる打ち込み |

(エ)かずら掘り・かずら抜き

上総掘り (かずさぼり)のことを、この地方ではこのように呼んだという(図10)。禎瑞の隣村・氷見地区が主で、明治の初め大阪で習ってきて、これで産を成したという人々がいる。総じて「うちぬき」の親方が儲けたというのは、今に残る古老たちの噂である。この地方(図1・地域D)の地下水は猪狩(いがり)温泉(西条市楢木(ならのき)、大正2年大衆浴場として開店、泉源深さ200尺)で代表されるように、ミネラルや有機物質を多量に含み飲料水には不適である。上総掘りならではの深さであるが、農家は春先の稲の栄養として、稲株を切った後、冬中放流するのである。田植え前、肥料水が効いて青々と雑草が生い茂っている。この茶褐色の水を切り替え、真水の用水を導入して田植えをするのだが、他所よりもよく育ったという。 |

|

おわりに

かつて私たちの道前地域には金棒掘り、上総掘り共に何組もの打抜師たちがいた。その中で、禎瑞地区の金棒掘りが最も活発であったし、多くの職人たちもいた。彼らは世の中上総掘り全盛の時代、旧技術を守り、効率化のため工夫をこらし、更に動力化にさえ対抗しようとした。終焉が昭和37年頃とは全国的に見ても珍しい。

先に、この地方の自然条件として5つの利点を挙げた。すなわち、石鎚連峰の多雨、加茂川の浸透性、小松断層の効果、地下の水盆、浅い帯水層が存在するということである。加えて、これらの土地は、土地改良の進まぬ以前は低湿地であり、水が溢れ、水に馴染んだ生活であった。稲の単作地帯であり、農民にとって現金収入は絶大な魅力であったはずである。喜んで単調な井戸掘り作業に参加した。親方は決まっていたが、手子は頑健(がんけん)な体さえあればよかった。替り合って参加するうち、知らずのうちに皆一応の技術を身につけることになる。地下水に恵まれた自然環境と農民の積極的な参加意欲が「打抜師の里」を作り上げ、かつ、これを永続させようとしたと私はみている。

本文作成に当たっては、旧友の平井辰夫画伯から貴重な挿絵を頂き、椛ェ地探水リサーチセンターの藏田延男博士からは懇切なご指導を賜った。末筆失礼ながら付記して厚くお礼申し上げます。

そして最後に、時期や緩急の差こそあれ、全国の掘抜井戸のある地方で、私共のところと同じような経過を辿って、今日の動力化を迎えたところがあろうと思われる。もしそうした所で変遷を示す古い資料や情報があれば、是非お教えいただきたい。以上

(注1) 西条市が平成9年から11年までの3年間にわたって、地下水源に対する科学的な調査を専門業者に依頼し実施したものである。その結果は、市民のあらゆる疑問に答えうるものとなっている。

(注2) 『水道協会誌』260号、「地下水の流速を求めた大規模な調査」藏田延男より。

(注3) 他県には掘抜の類で、深さ100メートルを超えるものが沢山ある。有名な上総掘りのなかには最深500メートルにも達するものもある。

(注4) 吉野川や那珂川流域にもかつて沢山の掘抜井があった。井上憲彦氏(徳島市・故人)は、この問題について研究を積まれ、多くのご教授を戴いた。同家の記録によると、金棒掘りは文久2年(1862)頃伝わった、深い所では5、60メートル、14、5人で大変な作業であったという。

(注5) 『地学雑誌』632号、「日本の井戸とその歴史」藏田延男より。

(注6) 『鑿井』89号(10周年記念号)、内藤辰五郎副会長より。お宅は明治当初より東京で三代続いて井戸掘削業を営んでおられた。

(注7) この古文書では金銭の単位、目が銀の重さを、匁が銭(文)を示しているようである。金1両=銀60匁=銭6,000文として計算すると、日雇30人の手当90匁は9,000文となり、ひとり銭300文の日当となる。これに比べて親方は1,000文となり、多いようであるが、道具管理の責任があるし、何よりも工事前の見積もりであることに注目したい。竹の22匁は銭22文にあたる。

![]()

お問合せ ・ご意見は・・・

西条市役所 環境衛生課

〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地

Tel:0897(56)5151(内線2444) Fax:0897(52)1200

Mail:kankyoeisei@saijo-city.jp