本文

【活動報告】第21期 西条市ものづくり科学創造クラブ

西条市ものづくり科学創造クラブでは、日常生活では体験することのできないものづくり現場の見学や、実験・工作などを通して、子どもたちが自分で考え行動すること、科学的な発想や創造性豊かな人間性を育むことを目的として、年間7回の活動を実施しています。

第5回 金型を使ったものづくり ~プラごみで“ものづくり”を体験しよう!~(11月29日)

第5回目のテーマは、「金型を使ったものづくり ~プラごみで“ものづくり”を体験しよう!~」

授業を担当してくださったのは、東予高校の井原教頭先生と十河先生です。

まずは、工作で使用する金型を製作してくださった株式会社フラスコの藤原社長より、会社紹介と金型の製作工程について、ご説明いただきました。

精密な加工技術に興味津々の様子です。

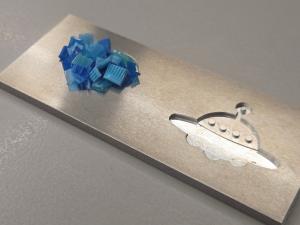

完成した金型はこちら。

金型はクラブ員へのプレゼントとしてご提供いただきました。

株式会社フラスコ様ありがとうございました!

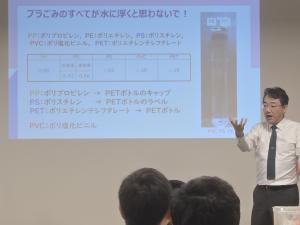

では早速、プラスチックの特性や環境問題について学習していきます。

プラスチックは、私たちの身のまわりで使用されており、「腐らない」「安い」「形を変えやすい」「軽い」などの良い点があります。

しかし、これは「分解しない」という性質でもあり、「大量生産・大量消費」や「使い捨て」などに繋がる問題点でもあります。

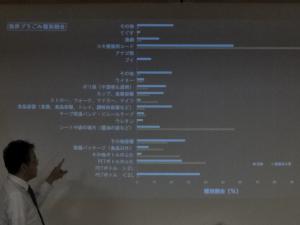

また、日本は、世界のゴミ排出国の年間排出量で第6位、国民一人当たりの年間排出量になると第2位と高い順位にあります。

愛媛県内でも、新居浜市の垣生海岸や宇和島市の白裏海岸などでゴミが打ち上げられています。

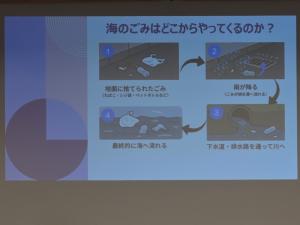

プラスチックごみの多くは、街で捨てられたごみが水路や川に流れ出し、海へたどりついたものです。

では、このようなプラごみを減らすにはどうすれば良いのでしょうか?

各班で話し合い、結果を発表していきます。

発表の中で、「4Rに取り組む」という素晴らしい意見が出ました。

4Rとは…

- Reduce(減らす)

- Reuse(繰り返し使う)

- Recycle(再生利用する)

- Refuse(断る)

これらを意識することで、日常生活の中でプラスチックごみを減らす行動につながります。

小さな取り組みでも、積み重ねることで大きな環境改善に貢献できます。

今日の学びを、買い物やゴミの分別など、日常生活に取り入れてみましょう!

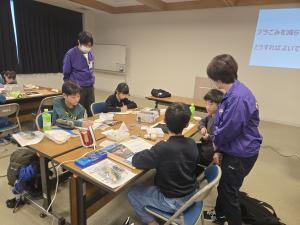

学びを深めた後は、いよいよ工作です。

今回はアイロンを使用するため、やけどしないよう注意事項をしっかりと聞き、工作スタートです!

プラスチックの熱可塑性という性質を利用し、プラごみで、ものづくりを行います。

<作り方>

(1)プラごみを細かく切断して、プラスチック片を作る。

(2)金型に少し多めにプラスチック片を乗せ、クッキングシートをかぶせる。

(3)アイロンで上から押さえたまま、約2分間待つ。

(綺麗に作るポイントは、アイロンを動かさない!)

(4)アイロンを外して、冷やす。

※アイロンと金型はとても暑いので、やけどに注意!

(5)金型からプラスチックを取り外す。

(6)はみ出た部分をはさみなどで取り除く。

(7)小さな穴を開けて、ひもやチェーンを通したら完成。

<工作の様子>

プラスチックの特性を学び、プラごみを使ったものづくりを体験することで、分別やリサイクルへの理解と意識を深めることができました!

クラブ員の感想

- プラごみのことがこんなに問題になっていることを知らなかった。プラごみだけで簡単にかわいいキーホルダーが作られておもしろいし楽しかった。

- これからプラスチックをリサイクルなどして、プラスチックをできるだけへらしていきたいなと思いました。私は生活する中でたくさんプラスチックを使っている事がよく分かりました。

- プラスチックのメリットとデメリットについて詳しく知る事ができました。地球環境を守るために、ポイ捨てをしない事や、ゴミが落ちていたらリサイクルしたいです。

- プラスチックは便利な物だけど、海洋汚染や大気汚染の原因になっていることがわかりました。プラスチックを再利用することで、キーホルダーができたので、プラスチックを色々なときに再利用することはできないかと考えました。

- プラスチックには良い点と悪い点があって、その良い点悪い点を有効活用することが大切だと感じました。

- キーホルダーは意外と簡単に作れることがわかったので、家で家族と一緒に作りたいです。

第4回 コイルを回せ!~電気と磁石で生まれるチカラ~(10月25日)

第4回目のテーマは、「コイルを回せ!~電気と磁石で生まれるチカラ~」

授業を担当してくださったのは、玉津小学校の十亀先生です。

まずは、「電気」と「磁石」が持つ不思議な力について学びます。

棒磁石やU字磁石の磁界はどうなるかクイズに挑戦!

楽しく理解を深めた後は、いよいよ工作にチャレンジします。

まずはじめに、単極モーターを作ります。

単極モーターは、電池・磁石・銅線で作る世界で最もシンプルなモーターのひとつです。

電池の底に磁石をつけ、コイル状に巻いた銅線を電池の上端に接続すると、電流と磁場の相互作用によって銅線がくるくると回転します。

シンプルながらも、電気と磁石の力を体験することができました。

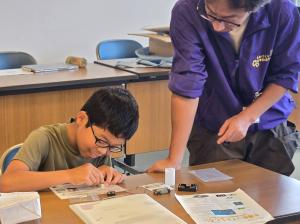

続いて、エナメル線、クリップ、電池、磁石を使ってクリップモーターを作ります。

まずは、割りばしにエナメル線をしっかりと巻き付けてコイルを作成。

次に、コイルの片面を紙やすりで削ります。電池にクリップを固定し、コイルをセット。

コイルの下に磁石を置くと、モーターが回るはずですが…

クリップモーターは繊細のため、回すのに大苦戦!

クラブ員同士で相談したり、先生のアドバイスを受けたりしながら、何度も試行錯誤を繰り返しました。

活動に真剣に取り組み、電気と磁石の奥深さを感じることができました。

クラブ員の感想

- 磁界の形を知れてよかったです。磁力で鉄など引き付けていることもわかりました。電磁石のしくみも知れてよかったです。電流を流した時だけ磁石なのですごいと思いました。

- 僕ははじめ、磁石はくっつくだけのものだけと思っていたけれど、今日の授業でいろいろな事に活用できるという事が知れました。

- まだ習ってないことについて知ることができて、予習できたのでよかったです。もっとコイル、磁石のことについて知りたいなと思いました。

- はじめはあまり回らなかったけど、先生が手伝って下さったおかげで無事回りました。回るのが結構速くてびっくりしました。

- クリップモーターを作ってみて、とてもむずかしくてやりにくかったけれど、いろいろな人たちが教えてくれ少しだけ回ってうれしかったです。車の方も作ってみたかったけど時間がなくてできなかったので、家でやってみたいなと思いました。

- 少し変わっただけで、回らなかったりするから微調整が大切だと思った。磁石と電磁石を組み合わせて、色々なモーターを作っているんだと思った。機械ではなく人が作ったら、ものづくりの難しさを知れると思った。

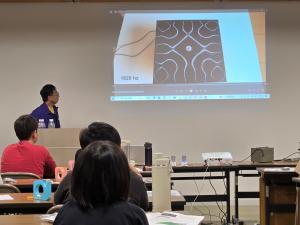

第3回 見えない光?聞こえない音?(8月30日)

第3回目のテーマは、「見えない光?聞こえない音?」

授業を担当してくださったのは、徳田小学校の今井先生です。

まずはじめに、「色の三原色」と「光の三原色」について学びます。

色を混ぜると黒くなる「色の三原色」と混ぜると白になる「光の三原色」。

一見すると正反対のように見えるこの不思議な関係を、実験を通して楽しく学んでいきます。

マジックのように色が変化する様子にみんな興味津々です!

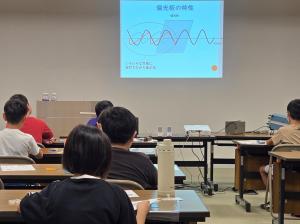

光の性質についてさらに理解を深めるために、身近な製品にも使われている「偏光板」を使った実験にチャレンジします!

パソコンやスマートフォン、ゲーム機などの画面にも使われている偏光板には、目には見えない細かな縞模様が並んでいます。同じ向きの偏光板を2枚重ねると明るく見えますが、1枚を直角に回転させると真っ暗になります。

セロハンテープを貼った偏光板を重ねると、黒く見えたり、キラキラと光って見えたりする変化を観察し、光の性質を楽しく学びました。

続いて、太陽の光に含まれる見えない光、紫外線や赤外線について学びます。

紫外線を発生させるブラックライトを使って、紫外線が当たると光るものを観察すると、なんと栄養ドリンクやパインアメに光る成分が含まれていることが分かりました!

これは、ビタミンB2が紫外線に反応して光るためで、体に害はありません。

また、普段使っているリモコンには赤外線が使われていることも学び、「見える光」と「見えない光」の違いを実感しました。

後半は、音の世界へ。

音の波形を観察したり、空気がないと音が伝わらない「音の性質」について勉強しました。

音に関するクイズにも挑戦!何問正解できたかな?

最後は、宮川先生によるひかり電子草笛作りです。

説明をしっかり聞き、真剣な表情で取り組みます。

完成した草笛から音が鳴ると、教室には歓声と笑顔があふれました。

今回の授業では、普段意識することの少ない見えない光や聞こえない音の不思議を楽しく学びました。

クラブ員の感想

- 光の三原色が、赤・青・緑ということを知りませんでした。その3色をまぜると、白色になることも知って、今度家でも確かめてみようと思いました。紫外線もくわしく知れてよかったです。私はすごく日焼けしたので、紫外線には気を付けようと思いました。偏光板にセロハンテープをつけてもう一つの偏光板で通すと色々な色の光が見えたのでおどろきました。

- TVとかも光の三原色を利用しているので、身近な所にも光は利用されているんだと思いました。偏光板の向きで黒くなるのは、すごいなと思いました。ブラックライトの実験が面白かった。

- 音の大きさについて勉強したときよく工事現場で㏈と書いているのを見たことがあって疑問に思ってたら、音の大きさの単位なんだなと初めて知れて良かったです。

- スピーカーから音が出る仕組みを初めて知った。スペースシャトルの打ち上げの時の音の大きさが約180㏈だということを知った。音の大きさか高さが同じでも、ピアノとギターではそれぞれちがった音に聞こえるのは波の形がちがうからというのを知った。

- 電子工作がとても楽しかったです。今日の実験はとても楽しくておどろきました。

- ひかり電子草笛の音の変化がすごかったです。光の波や音の波には色々な形があることを知りました。

第2回 工場見学(8月6日)

2回目となる今回は、市内の工場見学です。

バスに乗り込み向かった先は、(株)サイプレス・スナダヤ東予インダストリアルパーク工場。

スナダヤは、ヒノキやスギを中心とした木材製造販売を手掛けており、国内では数少ない原木から製品への一貫生産が可能な大型機械設備を保有しています。

ここでは、大阪・関西万博の大屋根リングの建材にも使用されたCLTについて学んでいきます。

CLTとは「Cross Laminated Timber」の略称で、日本語では直交集成板と呼ばれる、ひき板(ラミナ)を繊維方向が直交するように接着剤で貼り合わせた木材製品のことです。

特別な接着剤を用いて板と板を張り合わせたり、つなぎ合わせたりする事により、既存の木材製品では実現できなかった大きな厚み、幅、長さを実現することができます。

西条市内でも、ここてらすこまつ(子育て交流センター)や西消防署河北出張所に使用されています。

日本で製造可能な最大サイズのCLTは、厚み27cm×幅3m×長さ12m=9.72立方メートルで、このサイズのCLTを作成するのに、約30立方メートルの丸太が必要になります。

丸太全体の3分の1をCLTに使用し、残りの3分の2は、バイオマス燃料や紙の原料となっています。

工場を見学したあとは、質疑応答を行いました。

専門的な質問も飛び交い、有意義な時間となりました!

最後に、オリジナルの卓球台で卓球に挑戦し、次の工場へ向かいます。

続いて到着したのは、住友重機械イオンテクノロジー(株)愛媛営業所。

住友重機械イオンテクノロジー(株)は、パソコン・携帯電話・生活家電など、日常生活において必要不可欠な電気製品の中に搭載されている半導体を製造するための装置「イオン注入装置」「レーザシステム」を開発・製造しています。

国内外で高いシェアを誇り、世界中の半導体の製造工程の「入り口」を支えています。

そんな重要な役割を担う装置が、なんとこの西条市で製造されています!

ここでは、イオンソースで生成されたイオンを、約30万ボルトの高い電圧で加速させ、シリコンウエハにぶつけることでイオンを注入しています。

1回目の授業でも勉強したように、「半導体」とはスマホやパソコン、電気自動車などの頭脳にあたるパーツです。

半導体をつくるうえで、この「イオン注入装置」は欠かせない重要な役割を果たしています。

こちらのロータリータックでは、様々な部品などを管理しています。

システムに番号を入力すると、必要な部品だけを抽出することができます。

では、実際に操作にチャレンジ!

欲しいものを抽出することに成功!クラブ員向けのお土産をいただきました。

工場見学中にも、工場内を走行するロボットとすれ違い、初めて見る機械にみんな興味津々な様子でした。

最後に、フォークリフトの試乗体験をしました。

車とは違う大きなクラクションの音にビックリ!

普段どのように操作しているのか教えていただきました。

最後に、写真撮影をして終了です。

工場見学を引き受けてくださいました、(株)サイプレス・スナダヤ様、住友重機械イオンテクノロジー(株)様、どうもありがとうございました。

クラブ員の感想

【(株)サイプレス・スナダヤ様】

- ものすごく高くて大きな機械を使っていてすごいと思った。木の皮も燃料にしていて地球に優しいなと思った。CLTが一番作るのが難しいけれど色々なものに使えてすごいなと思った。

- 木材を運んだり、切ったり、はりつけたり加工するところを見学できて良かったです。チップなどは捨てるんじゃなくて、バイオマス発電などに使う事は良い事だなと思いました。CLTなどのことも知る事ができました。

- 木を加工した後に組み合わせてCLTにする技術がとてもすばらしいと思った。トラックが1日に何十本も運んできた木をすべて加工するのがすごいと思った。木材をセンサーで読み取ってどのような切り方になるかがわかるシステムがすごいと思った。

- CLTを知れて良かったです。木材でビルが作れるのはすごいなと思いました。木材を作るために時間がかかる事を知れてよかったです。万博などにCLTが使われているのがすごいなと思いました。

- 万博の大屋根リングを使った会社だと知った時はとてもおどろきました。自分も万博に行って大屋根リングを見たのですごいなと思いました。

- 私は初めて知ったことやすごいびっくりするようなことがたくさんありました。まず、CLTは環境に優しいことを初めて知りました。すごいと思ったのは、木の板を重ねて接着剤をつけ1時間圧力をかけることです。それでくっつけた木と木がのかないのはびっくりしました。また、30立方メートルの丸太から、9.72立方メートルのCLTしかつくれないことにもびっくりしました。

【住友重機械イオンテクノロジー(株)様】

- 前に学んだ半導体を作るための機械を作っていたのがすごかった。

- イオンのビームをウエハに入れる所がすごかったです。清潔に作っているから安全安心だと思いました。フォークリフトは色んなレバーやボタンがあっておもしろかったです。

- 僕は、今日の学習でロボットが改めてかっこいいしすごいなと思いました。僕はロボットが好きだから、あんな仕事にあこがれてて就職したいなと思いました。

- ロボットが6体あって動かせるのがすごいと思った。倉庫から番号を打つだけでその部品が自動で届くのがとてもすごいと思った。

- 機械などで物を運んでいたのですごいなと思いました。とても危険な機械があるなか仕事をできるのがすごいなと思いました。

- ロボットや機械などを見学してイオンテクノロジーなどの最先端の技術を見ることができてよかったです。僕も大人になったら働いてみたいなと思いました。楽しかったです。

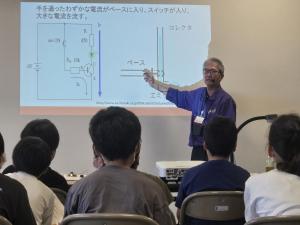

第1回 手で豆電球がつく⁉半導体っておもしろい(7月12日)

第21期西条市ものづくり科学創造クラブの活動がスタートしました。

今年度は、クラブ員32名で科学の楽しさやものづくりの魅力を体験していきます。

はじめに、西条市産業振興課長、クラブの先生方からの挨拶がありました。

第1回のテーマは、「手で豆電球がつく⁉半導体っておもしろい」

授業を担当してくださったのは、西条小学校の宮﨑先生です。

まずは、家電製品やデジタル機器など私たちの身の回りで使われている「半導体」やその代表的な電子部品である「トランジスタ」について学びます。

授業で学んだあとは、いよいよ実験です。

みんなで手をつなぎ、豆電球を点灯させたり、ブザーを鳴らす実験にチャレンジ!

トランジスタの持つ、人の体を流れるごくわずかな電流でもオン・オフができる「スイッチ作用」と電流を増幅する「増幅作用」という働きにより、クラブ員全員が手をつないだ状態でも、実験に成功しました!

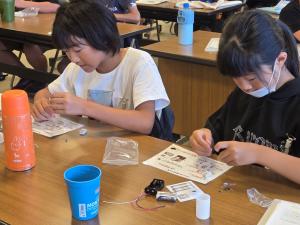

続いて、宮川先生の工作です。光センサーを使ったフラッシュライト作りに挑戦。

宮﨑先生から学んだことを活かし、みんな真剣な表情で取り組みます。

慣れない作業に戸惑いながらも、クラブ員同士で協力したり、

先生方にアドバイスをもらいながら、ついにフラッシュライトが完成しました!

完成したライトは、暗い場所でピカッと光り、実際にトランジスタの働きを体験できます。

第1回の授業では、電子部品のしくみ「見る」「触れる」「作る」という体験を通して、科学への興味を深めました。

次回は、今回学んだ「半導体」を作る現場へ工場見学に行きます!

クラブ員の感想

- 半導体とは、ある条件で導体か不導体になるということを初めて知った。

- 光センサーについてが1番楽しかったので、家で調べてみようと思う。トランジスタの世界最小のものを見てみたい。

- 4年生の時にやった豆電球の進み方が「+」か「-」か忘れていたけど今日学習して思い出して勉強になった。

- 学校では習わない事も知れて良かった。

- 光センサーによって暗い所に行くと光り、明るい所に行くと光らないという性質がとても気になった。

- フラッシュライトを作っていて、暗い所で光る=街灯が暗くなるにつれてつくのと同じことに気が付いた。