本文

【活動報告】第20期 西条市ものづくり科学創造クラブ

西条市ものづくり科学創造クラブでは、日常生活では体験することのできないものづくり現場の見学や、実験・工作などを通して、子どもたちが自分で考え行動すること、科学的な発想や創造性豊かな人間性を育むことを目的として、年間7回の活動を実施しています。

工場見学・修了式(3月26日)

第20期ものづくり科学創造クラブの活動も今回が最後となりました。

今回は、西条市内企業の工場見学を行いました。午前中は「株式会社田窪工業所」です。

田窪工業所は、日本で一番歴史がある物置の会社です。今回、見学させていただく田窪工業所西条工場は、7万坪(なんと東京ドーム5個分)で、工場建屋は長さ約700m×奥行約50mもあります。工場では、物置だけでなく、収納庫、自転車置場、ガレージ、PC・インテリア用品など、家庭・公共施設などで日ごろ私たちの生活に役立つ製品をたくさん製造しています。

まず、田窪工業所の歴史や製品について、DVDを鑑賞した後、実際に製造された製品の見学に行きました。一言で「物置」と言っても、サイズやデザインなどは様々。

沢山の製品があることだけでなく、お客さんが便利に、快適に、使えるよう様々な工夫があって子どもたちからは驚きの声が聞こえました。また、インクには、人体に無害で鮮やかな色を表現できる有機顔料を使用するなど、お客さんの大切なものを守るために、物置の強度はもちろんながら、日々、ニーズにあった製品の開発に取り組まれています。

製品の見学をした後は、実際に製造現場の見学です。

広い工場の中では、材料である鉄の切り出しから、加工、塗装、梱包までが一貫して行われ、同じ敷地内の倉庫で製品の管理、出荷が行われています。

工場の中では、全自動で作業が行われている場面や運搬用ロボットが資材を運ぶ姿がある一方で、職人さんによる加工・点検の工程もあり、製品に応じて、効率よく製造できるよう工夫されているそうです。女性の職員さんもたくさん働いていました。

工場見学だけで1時間半。

多くの人の手によって製品が作られていく様子を間近で見学させていただきました。

続いて午後からは、産業用モーターを扱う「株式会社飯尾電機」です。

飯尾電機では、銅管を様々な形に整形しながら巻線する電磁コイルの製作から通電試験検査、組立塗装まで一貫体制を確立し、モーターのメンテナンスから半導体関連の電磁コイル製造まで、お客さんの多様なニーズに対応できる技術を持った会社です。

子どもたちは、クラブ活動「コイルをまわせ!~電気と磁石で生まれるチカラ~(12月14日)」の中で、電気と磁石の勉強やコイルを使ったモーターカー作りに挑戦しました。

社長さんや職人さんのお話の中で、磁界や電磁石など授業で学んだ知識が実際の製品にどう生かされているか、興味深く聞き入っていました。

続いて、実際に職人さんが働いている工場を見学させてもらいました。

職人さんたちは、製造の様子を一つ一つ丁寧に教えてくれました。

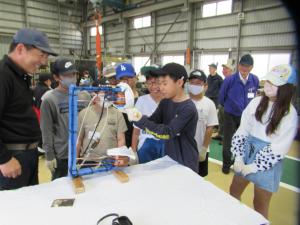

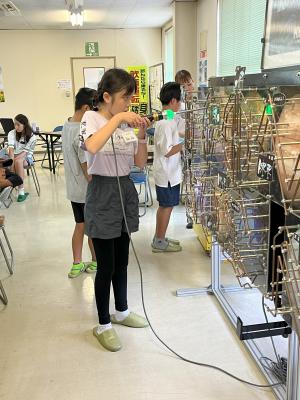

また実際に、製品を直接触ったり、実際にコイルを巻く作業にも挑戦しました。

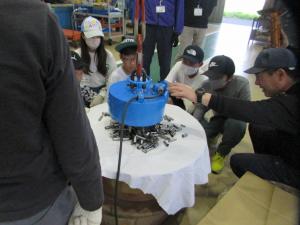

電磁コイルの特性を学ぶことができる手作りの実験装置で、子どもたちは磁力の特性やモーター内では磁界がどう変化するのか、学ぶことができました。

電磁コイルを使ったこんな楽しい実験も。この小さな電磁コイルでなんと約200キロまで持ち上げることができます。磁極の向きや電気の強さを変えることで、磁力の強さが変化する様子に子どもたちは夢中になって、何度も挑戦しました。

沢山の職人さんが手を止めて、子どもたちの体験や実験をサポートしてくださいました。また見学を終えた後も、工場で実際に触れた製品の難しい仕組みを子どもたちにわかりやすく丁寧に教えてくださいました。

工場見学の後は、修了式を行いました。

これで、第20期ものづくり科学創造クラブの全7回の活動は終了です。1年間、様々な活動を通して、子どもたちから驚きや発見、そしてものづくり(工作)が楽しかったという声をたくさん聞くことができました。

ご協力いただいた保護者の皆様、企業の皆様、先生方、誠にありがとうございました。

西条市では、これからも本クラブの活動を通して、科学やものづくりのおもしろさ、日常では体験できないものづくり現場の見学や工作を通して、科学的な発想や創造性豊かな人間性を育むこと、そして四国屈指のものづくりのまち、西条市の産業を支える人材の育成に取り組んでいきます。

第3回LOVESAIJOアクアフェスタ「ものづくり体験教室」

3月2日(日曜日)に開催された第3回LOVE SAIJOアクアフェスタにて、西条市ものづくり科学創造クラブが小学生を対象に「ものづくり体験教室」を開催しました。当日は、途中で小雨が降る時間帯もありましたが、多くの子どもたちに参加いただきました。

今回、子どもたちは、「ペットボトル空気砲」と「ストロー飛行機」の2つの工作に挑戦しました。

日頃、クラブ活動を通してものづくりの楽しさを学んでいる第20期のクラブ員と、昨年度の第19期クラブ員も先生として参加した子どもたちをサポートします。

西条市ものづくり科学創造クラブでは、「子どもが自ら考え、主体的に学ぶことで、創造力を育むこと」を大切にしています。低学年の児童も多く参加していましたが、講師やクラブ員は、できる限り、子どもたち自身が自分で工作を進められるよう、声かけをおこないます。

参加した子どもたちからは、「楽しかった」という声を沢山いただきました。また、「西条市ものづくり科学創造クラブ」の活動にも興味を持ってくれた子もいました。参加してくれた皆さんの「西条市ものづくり科学創造クラブ」への参加をお待ちしております。

見えない光?聞こえない音?(2月8日)

2月8日(土曜日)に行われた授業では、光と音の勉強をしました。授業の担当は徳田小学校の今井先生です。

まずは、光の不思議について学びます。光の三原色では、すべての色が混ざり合うと白くなるのに対して、色の三原色ではすべての色が混ざると黒くなります。マジックのような実験を交えながら、楽しく学びます。

次は、ノートパソコン、携帯電話、携帯ゲームなど日常、私たちが使っている製品の多くに使われている偏光板を使った実験です。偏光板には、光を通したり、さえぎったりする特性があります。2枚の偏光板を重ねたり、片方にセロハンテープをペタペタ貼ってからもう一度重ねると、黒く見えたり、キラキラと光って見えたり、色の変化を観察します。

次は、見えない光、赤外線・紫外線について学びます。太陽の光には、紫外線という人の目には見えない光が含まれています。紫外線には変わった性質があり、紫外線があたると光るものがあります。紫外線を発生させるブラックライトを使って、身の回りの光るものを見てみます。私たちの身の回りには、パスポートやお札に使われているだけでなく、なんと栄養ドリンクやパインアメも。これは、栄養ドリンクやあめに含まれるビタミンB2が紫外線に反応して光るためで、体に害はありません。

また、私たちが日頃、使っているリモコンには赤外線が使われています。実験を通して知ることができた見える光、見えない光の不思議に驚きました。

続いて、音の不思議について学びます。

音の三要素やスピーカーの仕組みを学びました。実際にスピーカーを分解し、中がどのような仕組みになっているかを見てもらいました。

声の大きさを測定したり、音についてのクイズも行いました。空気のない宇宙では音は聞こえないこと、世界一大きな音は昔にあった火山の噴火の音といわれているなどを知ることができました。ストロー1つでできる「ストロー笛」の工作にも挑戦。シンプルな作りだけに、音を出すにはコツが必要です。

授業の後は、宮川先生による電子工作を行いました。

リモコンで光る「リモコンライト」作りに挑戦しました。

難しいところは先生や友たちに教えてもらいながら、組み立てていきます。

暗いところにリモコンライトを並べ、少し離れたところからリモコンのボタンを押すと、ライトが光ります。

ライトには赤外線の受信機がついており、家にあるリモコンでも光らせることが出来るそうです。

クラブ員の感想

◆宇宙では音が聞こえない事を初めて知って、新しい知識が増えてうれしかったし、とても楽しかったです。他の所に行ってみて、音の聞こえ方がちがう所をさがしてみたい。

◆音は秒速 340mくらいだということが分かった。スピーカーの音を大きくする方法が色々あって、おもしろかった。

◆赤外線や紫外線は見えず色も全て光だということを知った。

◆人間は三色しか感じる事ができないと聞いてびっくりしました。三色を混ぜる事で白になるんだなと思いました。

◆飴がブラックライトを当てると光ってびっくりした。リモコンが光をはなっているなんて知らなかった。

静電気の不思議(1月18日)

1月18日(土曜日)に行われた授業では、静電気の勉強をしました。授業の担当は大町小学校の渡辺先生です。私たちの生活の中でとても身近な静電気。冬になるとセーターをぬいだり、ドアのノブをさわったりしたとき、ビリッときます。

子どもたちにも静電気の印象を聞くと・・「嫌い」「痛い」「バチバチする」「雷」など、あまり良いイメージはないようです。

まずは、なぜ静電気が発生するのか、仕組みを学びました。

続いて実験です。塩化ビニル管をティッシュでこすり、空き缶に近づけます。すると空き缶は逃げていきます。手を触れずに空き缶を動かす、まるでマジックのような実験です。

静電気を帯びているかどうかは、「はく検電器」という道具を使って知ることができます。ティッシュでこすった塩化ビニル管を「はく検電器」に近づけると、ガラスの中の箔が開き、静電気を帯びていることがわかります。自分の下敷きなどいろんなものを近づけてみます。

次に、「バンデグラフ」という静電気発生装置を使います。強い静電気をつくりだせる「バンデグラフ」に蛍光灯を近づけるとチカチカッと光ります。ライデンびんで実際に静電気を感じる実験も行いました。まずは、ライデンびんに静電気をしっかりためます。手をつないだクラブ員がライデンびんのアルミホイルに触れると、ビリッと静電気が走ります。その時からだに感じる静電気は、電圧が1万ボルトぐらいですが、電気の量は少なく、1億分の1秒くらいしかからだの中を流れないので安心です。実験は大盛り上がりでした。

続けて、静電気を使った面白い実験を2つ。空き缶のプルタブにストローを通し、ふりこを吊るします。静電気を帯びた塩化ビニル管を近づけると、手も触れずにふりこを動かすことができます。次に静電気くらげと天使の輪を浮かせる実験も行いました。テープを裂き(くらげ)、スーパーの袋を切って輪っか(天使の輪)を作り、静電気を帯びた塩化ビニル管をかざして浮かせます。楽しい実験に子どもたちは夢中になって取り組みました。

何かとマイナスなイメージを持ちがちな静電気ですが、空気清浄機、コピー機など私たちの生活に欠かせない機械は静電気の力を利用しています。

最後に、宮川先生による電子工作を行いました。今日は、静電気に反応して光る「不思議なライト」をつくります。まずは、宮川先生からはんだごての扱い方について説明を受けました。

クラブ員は、細かな部品の組み立てや初めてのはんだごての扱いに苦労する姿も見られましたが、先生方に教えてもらったり、友たちどうしで協力しながら完成できました。完成したライトを髪や服でこすったり、下敷きを近づけると静電気の作用がスイッチとなって、赤く光ります。

クラブ員の感想

◆日常でこんなに静電気を使っているなんて全然知りませんでした。渡辺先生の授業や工作などをいっぱいして楽しかったです。

◆プラスチック製の下敷きをこすって頭にかざすと髪の毛が逆立ったり車のドアを閉める時「バチッ」となるのも静電気の仕業というのがわかりました。

◆静電気はこの世からなくなってはいけないものなんだと思いました。静電気がこの世からなくなると動かなくなる物があるんだなと思いました。

◆ライトはこする事で光ったりたたくことで光り、しっかりと静電気が生きているなと思いました。

◆静電気でいろいろなマジックができるんだなと思いました。家でもできそうなので、やってみたいなと思いました。自分たちが暮らしている中で、静電気が使われているのを知ってびっくりしました。

コイルをまわせ!~電気と磁石で生まれるチカラ~(12月14日)

12月14日(土曜日)に行われた授業では、電気と磁石の勉強をしました。

授業と工作の担当は玉津小学校の十亀先生です。

まずは、磁石と電気の持つチカラについて学びます。

早速、勉強したことをもとに工作に移ります。

作るのは、エナメル線、クリップ、電池、磁石という世界一シンプルな材料で作るモーター、クリップモーター(カー)です。モーターが回る仕組みは、磁石同士が反発したり、引きあったりする性質によってコイルが回転することによるもの。

まずは、クリップと電池を使って、電気が流れている時だけ磁石になる電磁石を作っていきます。

次は、わりばしにエナメル線を巻き付け、コイルを作ります。

“たるみ”が出ないようにしっかり巻き付けるのがポイントです。

シンプルな材料で作るモーターは、一つ一つの工程がとても重要です。

先生方にチェックや手助けをしてもらいながら、真剣に取り組みます。

電磁石の下に磁石を置くと、モーター(コイル)が回るはずですが、最初は、みんななかなか回りません。

先生のアドバイスやクラブ員同士で相談しながら、試行錯誤を繰り返します。

モーターが回った時は、思わず、笑みがこぼれました。

クラブ員の感想

◆電流を流す接続部分の所で何度も苦戦しました。でも、最後には走らせることができたのでとてもうれしかった。

◆棒磁石の磁界とU磁石の磁界を、さてつを使ってたしかめるのがびっくりしました。

◆走らせれる事ができて良かった。磁石の位置をかえるだけで走らなくなったり走ったりしたからびっくりした。

◆電磁石の、電気が流れている時だけ磁石になるところが、半導体のある条件によって導体になるところに似ていると思います。

◆今日の活動をしてとても楽しかったです。またやりたいです。

日常に潜む科学を発見!(10月26日)

10月26日(土曜日)に行われた授業は、東予高校の先生とのコラボ回。

授業を担当されたのは、東予高校の井原教頭先生と十河先生です。

今回は、ペットボトル飲料や調味料などに使用されているシュリンクラベルというプラスチックを使った楽しい工作に挑戦しました。

プラスチックは、軽くて丈夫なので、ペットボトル、食品の包装・容器などさまざまなところで使われています。

しかし、大量に使い捨てられたプラスチックごみは、さまざまな問題も引き起こしています。

工作の前に、まずはプラスチックごみ問題について考えるグループ活動を行いました。

プラスチックごみ問題の原因ってなに?どうすれば解決できる?

3つの班に分かれて、話し合いながら、解決策を考え、発表を行いました。

プラスチックごみ問題の原因の1つに、いくつもの素材でできているので、分けるのが難しく、リサイクルが進まないことがわかりました。

話し合いの後、シュリンクラベルを使ったしおりづくりに挑戦しました。

作り方は、まず、お湯につけて、よく拭き、アイロンでよく伸ばして冷まし、形を整えれば、しおりの完成です。

世界で1つだけのオリジナルのしおりです。

みんな夢中で、何度もしおりづくりに挑戦しました。

同じシュリンクラベルでも、お湯につけると一瞬で小さく縮むものとあまり縮まないものがありました。

これは、グループ学習で学んだとおり、プラスチックの素材が違うため。

実は、プラスチックの素材には、たくさんの種類があります。

グループ活動や楽しい工作を通して、プラスチックにはさまざまな素材があること、そして分別することの大切さを学ぶことができました。

クラブ員の感想

◆お湯で縮んだりするのがすごく不思議に思ったし毎年 800 万トンもプラスチックが落ちてるだなんて知らなかった。

◆海に流されるプラスチックは年間 800 万トン!その中で一番危ないのは「マイクロプラスチック」。プラスチックが紫外線や波で小さくなり5 mm以下になった物が「マイクロプラスチック」である。

◆プラスチックごみ問題は、長い間続いている事がわかった。

◆ペットボトルのラベルは湯につけると縮む事をはじめて知った。さらにアイロンをかけるとかたまってしおりにもなる事を聞いて、「完全リサイクルじゃん!!」と思った。

工場見学(8月7日)

2回目となる今回は、市内の工場見学です。

最初にアサヒユウアス株式会社の吉原様による「人々の生活と森のつながり」をテーマにお話を聞きました。

西条市は、とても豊かな森に囲まれています。今回のお話で人々の生活と森はつながっていて、

私たちの共有の財産を守るために一人ひとりが何ができるのか大切なことを教えてくれました。

続いて、株式会社ダイテックの会社説明の動画を見てお勉強。

視聴後、バスに乗り込み、いよいよダイテック・プラント事業部工場へ移動です。

溶接作業、ユニットの組立作業などを従業員の方が説明してくださいました。

プラント事業部工場見学終了後、ダイテックのご厚意でかき氷をいただきました。暑かったのでとっても嬉しかったです。

次に再度バスに乗り込み、駅前のビール工場(グランドタップブルワリー)へ移動です。

「ものづくりの会社の技術で、西条のビール文化の発展にひと役買いたい」

との思いから、同社はクラフトビール事業も展開しています。

ビール工場での配管、タンクなどはもちろん同社で作った製品。

原料やビールができるまでの工程や設備の見学をしました。

今はまだ飲めませんが、大人になったら飲みにこようね。

午前の部終了後、SAIJOBASEに戻りお弁当を食べました。とてもおいしかったです。😋

午後からは株式会社コスにじゅういちへ行きました。

同社はアルミニウム材料を中心に、高精度の機械加工を行い、半導体や医療関係機械部品等のほか、宇宙関連部品も作っています。

到着後2班に分かれて、従業員の方から製品の説明を受けました。

工場見学の後は、会社説明を聞きました。

続いて、ドキドキ棒を体験。触れないように慎重に。難しかったですが、見事2人がクリアしました!

メダル成型機体験

クラブ員たちは時間も忘れて熱中。非常に盛り上がりました。

最後に記念撮影。

授業や工場見学などを引き受けてくださいました、アサヒユウアスさん、ダイテックさん、コスにじゅういちさんどうもありがとうございました。

クラブ員の感想

【アサヒユウアス株式会社】

★森のじゅんかんがあることを知ってすごいと思いました。森のじゅんかんが人間の生活とも関係あることをはじめて知っておどろきました。

★森林や自然は、人間の暮らしにあまり関係がないと思っていたけど、自然はいろんなところで人間の暮らしをささえ、人間は自然をささえている事を知りました。

★アサヒユウアスに行ってみて、森のじゅんかんについて知りたくなりました。

【株式会社ダイテック】

●ダイテックは、自分たちで製造をしたものをビール工場に使っていてすごくいいなと思いました。ビールを西条に残したいと言っていたので将来西条でそのビールを飲んでみたいです。

●タンクの中はとても大きくて広かった。お酒はポップや麦など自然からできていると知りおどろきました。

●加工をしているところがおもしろかった。

【株式会社コスにじゅういち】

◆半導体やアルミなどの勉強をしました。アルミニウムは重さがなんと銅の3分の1倍の大きさなんだなと思いました。

◆アルミやステンレスや銅について、そしてそれらを使ってどのような物を作るのかを知れました。最後のゲームも楽しかったです。

◆最後のゲームが楽しかったです。僕もあんなゲームを作りたいです。

半導体(7月6日)

第1回のテーマは、「手で豆電球がつく⁉半導体っておもしろい」

授業を担当されたのは、西条小学校の宮崎先生です。

私たちの身近な生活の中で使われている半導体。

まず、半導体とはどんなものなのか、トランジスタはどんな働きをするのか、を学びました。

トランジスタは、「コレクタ」、「エミッタ」、「ベース」の3つの足をもつ電子部品の1つ。

学校の理科実験では、人が導線に触れても豆電球は点かなかったけれど、このトランジスタを使うと…

不思議なことに人が導線に触れても豆電球が点灯したり、ブザーの音が大きく鳴りました!

手をつなぐ人数を増やしていって、最後はクラブ員全員が手をつないだ状態でも豆電球が点灯し、ブザーが大きく鳴ると、みんな大盛り上がり!

これは、トランジスタが人の体を流れるごくわずかな電流でも「オン・オフ」ができる「スイッチ作用」と電流を増幅する「増幅作用」という働きによるもの。

トランジスタのうち、わずかな光で電流のスイッチ作用するフォトトランジスタ(光センサー)は、日常のあらゆる製品(デジタルカメラ、CD、コピー機)に使われています。

電子部品の中には、このようなトランジスタが膨大な数組み込まれていることにもクラブ員から驚きの声があがりました。

続いて、宮川先生の工作です。光センサーを使ったフラッシュライトを作りました。

みんな真剣に取り組みます。先生方のアドバイスをもらいながら、フラッシュライトが完成しました。

クラブ員の感想

◆電流と電子の流れが逆だということにびっくりした。

◆僕が一番面白いと思った半導体はトランジスタです。人の体が電気を流すことを知った。

◆光センサーという物で暗いのか明るいのかを判断できるのがすごいと思った。

◆半導体は半分電気を通すだけじゃなく、トランジスタのように電気を大きくしたりする働きがあってびっくりした。

◆半導体は、条件によって導体か不導体に変わるところが面白いと思った。

◆フラッシュライトを作って、暗い場所に行ったら急に光ったりするから面白いと思った。