本文

近藤篤山先生ゆかりの地探訪ツアーを開催しました

伊予聖人近藤篤山顕彰事業

近藤篤山先生ゆかりの地探訪ツアーを

開催しました

西条市では、平成20年度から“伊予聖人近藤篤山顕彰事業”を実施しており、去る11月8日には21年度事業のひとつとして、新居浜市から四国中央市の近藤篤山先生のゆかりの地を訪ねる「近藤篤山先生ゆかりの地探訪ツアー」を開催しました。

行程

- 正法寺(しょうぼうじ) 新居浜市大生院

- 暁雨館(ぎょううかん) 四国中央市土居町入野

- 篤山先生生誕の地 四国中央市土居町小林

- かわのえ高原(たかはら)ふるさと館 四国中央市川之江町

- 篤山先生塾跡 四国中央市川之江町新町

- 尾藤二洲(びとうじしゅう)先生生誕の地 四国中央市川之江町

1)正法寺

|  |

最初に新居浜市の正法寺を訪れました。正法寺は往生院とも呼ばれ、新居浜市の“大生院”という地名の元になったお寺で、篤山先生はここを訪れ、時の住職と親交を深めたそうです。

| 大西住職が、篤山先生と正法寺・大生院とのかかわり、さらに篤山先生の息子簣山(きざん)先生と正法寺の関係についても、分かりやすく説明してくださいました。 |

2)暁雨館

|  |

次に訪れたのは、四国中央市の暁雨館。この暁雨館という名前は、ここにあった庄屋屋敷の屋号にちなむもので、その庄屋屋敷には俳人小林一茶も訪れたそうです。

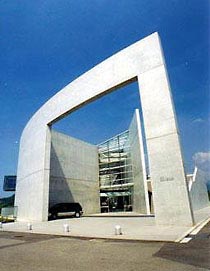

暁雨館は四国中央市の公共施設として平成16年に開館し、篤山先生ほか郷土の先人の業績や赤石山系の鉱物等の展示を行っています。

| 暁雨館の近藤学芸員からは、篤山先生の書簡など貴重な史料を前に、「篤山と宇摩」「二洲・ 篤山にはじまる宇摩の気風」など多岐にわたる角度から、篤山先生や他の先人たちについての説明がありました。 |

3)篤山先生生誕の地

|  |

篤山先生は明和3年(1766)、宇摩郡小林村(現在の四国中央市土居町小林)に生まれました。家は比較的裕福でしたが、凶作などにより没落したと言われています。家財を整理したのち一家は別子銅山に移り、篤山先生の父は銅山役人として働くことになりました。

4)かわのえ高原ふるさと館

かわのえ高原ふるさと館は、平成11年1月に開館しました。 |  ふるさと館前に建つ尾藤二洲先生の銅像 |

ふるさと館には、二洲先生や篤山先生ゆかりの貴重な史料があり、参加者の皆さんは展示史料に見入っていました。 |  尾藤二洲顕彰会会員で愛媛県文化財保護指導員でもある村上憲市先生が、篤山先生と二洲先生との関係、当時の昌平黌の様子などについて話してくださいました。軽妙な語り口に参加者の皆さんは引き込まれていました。 |

5)篤山先生塾跡

「近藤篤山塾跡」の碑 |  江戸の昌平黌で3年間学んだ篤山先生は、寛政9年(1797)に帰郷し、翌年、川之江に塾を開きました。その場所は現在の四国中央市川之江町新町で、篤山先生の昌平黌での同門、長野豊山の実家があったところです。塾は長野邸の屋敷門を使って開設したともいわれており、今は四国中央市の公共文化施設「かわのえ西川ふれあい塾」となっています。(写真右側の建物) |

6)尾藤二洲先生生誕の地

「尾藤二洲生誕地」の碑 | ツアーの終着点は、尾藤二洲先生の生誕地です。生まれた場所はこの辺りではないかと言われていますが、はっきりわかっていません。 |

|  |

尾藤二洲は延享4年(1747)に川之江村の農人町に生まれました。名を良佐(りょうすけ)といい、家は農業のかたわら回船問屋を営んでいました。5歳のとき負傷して足が不自由となったため、祖父の勧めで学問で身を立てることを決意して村の儒医宇田川楊軒に師事したのち、23歳で大阪の片山北海の塾に入門しました。

大阪で塾を開きますが、44歳のとき幕府に昌平黌の教官として登用され、以後20年余りその職にありました。

二洲先生は、篤山先生を昌平黌における自分の後継者にと考えていましたが、篤山先生は別子の両親を思い帰郷し、その願いはかなえられませんでした。

ほんの一端ではありますが篤山先生の足跡にふれて、70名の参加者は郷土の先人にそれぞれ思いをはせていました。

お問い合わせ

西条市教育委員会 管理部 社会教育課 歴史文化振興係

電話:0897-52-1628