本文

令和6年度わくわく化学教室を開催しました

株式会社クラレ西条事業所と西条市では、化学のおもしろさ、実験のドキドキ感を多くの方に知ってもらうため、「わくわく化学教室」を開催しています。

第2回 不織布ってなあに?(12月7日)

市内の小学5、6年生24名が参加し、クラレの職員が講師となり、授業と実験を行います。

クラレでは、独自原料を使用した吸水性や通気性に優れた高機能不織布を製造しています。

不織布の製法ごとの特徴を活かし、マスクやコスメ、メディカル用途などの生活関連分野から、各種ワイパーやフィルター、自動車資材・電材などの産業分野まで、幅広く利用されています。

今回、さまざまな実験を通して、「不織布」について楽しく学びます。

実験(1) 身の回りの不織布を観察しよう

私たちの身の回りには、洋服やタオル、ティッシュなどさまざまな「布」を使った製品が使われています。まずは、「不織布」と「布」は何が違うのか、光学顕微鏡を使って、糸の並び方、太さの違いを観察したり、引っ張ったりしながら、その違いを調べてみます。

実験(2) 不織布の特性を調べよう

次に、不織布のさまざまな特性を調べていきます。まずは、不織布で作られたマスク、そして絆創膏を使って、その性質を観察してみます。

最初に、マスクをハサミで切って、丁寧に分解してみると…。重ねられた3枚の不織布は、手触りや糸の太さに違いがありました。次に、絆創膏。フィルムで作られたものと不織布では、伸びや隙間の大きさに違いがありました。作り方や不織布に加工を行うことで、ほこりや花粉をとるフィルターの役目を果たしたり、肌ざわりや通気性をよくしたり、いろんな性質をもつ不織布を作ることができます。

実験(3) 不織布の特性を調べよう

不織布の驚きの特性を知ることができる実験をひとつ。2種類の不織布を水につけると、1つは、あっという間に溶けてしまいました。これは、原料(材料)が違うため。原料によっても特色を出すことが出来ます。また同じに見える不織布でも、不織布を切り取る方向を変えることで、伸びや強さに違いを出すこともできます。

実験(4) 不織布の特性を調べよう

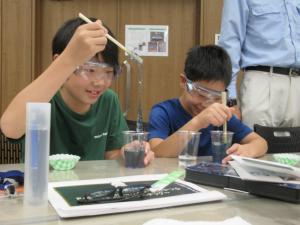

最後は、不織布を使ったろ過実験と謎の不織布をつかった「ぶくぶく」実験に挑戦です。

黒い水を不織布でろ過すると、きれいな水色やピンク色に参加者たちからは歓声が上がります。汚れた水をきれいな水にできる不織布の特性は、地球をきれいにするのに役立っています。

「ぶくぶく」は、重ねたコップの間に不織布を挟み、上から水を注ぎます。下のコップからストローで息を吹き込むと、水は通さず、下からの空気だけが通ってぶくぶくと泡ができます。水をはじく素材で作られた不思議な不織布にみんな夢中になって実験に取り組みました。

楽しい実験で気づいた不織布の特性をワークシートに書き込み、わかったことを発表しあうことで、「不織布についてよくわかった!」、「こんなに違いがあることに驚いた!」と大満足の様子。

クラレの食堂「さくらテラス」でおいしい昼食を食べた後は、修了式。

参加者には、「わくわく化学博士」の認定証が授与されました。

講師のクラレ社員の皆さんの丁寧なサポートもあり、不織布を通して、化学のおもしろさを学ぶことができました。

次回もたくさんのご応募をお待ちしております。

第1回 P・V・A~水に溶ける 光をあやつる 不思議なプラスチック~(8月10日)

市内の小学5、6年生30名が参加し、クラレの職員が講師となり、一緒に授業、実験を行いました。家族も後方から実験の様子を見守ります。

はじめに、化学、そして、今日のテーマである「PVA(ポリビニルアルコール)」とは何か、その種類や特性についてお話を聞きました。

PVAは『ポバール』とも呼ばれ、なんと世界の『ポバール』の40%がクラレで作られています。(ただし中国は除く)

この『ポバール』を使って、各班に分かれて3つの実験に挑戦しました。

実験(1) スライムを作ろう

洗濯のり(PVA)、ほう砂、水を使って、スライムづくりに挑戦しました。材料の分量が違うと、スライムの硬さも伸びも変わってきます。

みんな夢中になって、コップを割箸でぐるぐる混ぜ混ぜ。

最後に自分の好きな色素を加えて、いろんな色のスライムが出来上がりました。

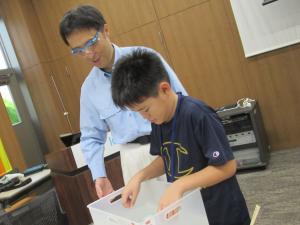

実験(2) 曲面転写に挑戦!

水に溶けるフィルムを使った実験です。水に溶けるフィルムは、芝生の種まき、薬や洗剤の包装、印刷用など私たちの生活の中で使われています。

まずは、特殊なフィルムに思い思いの絵を描いていきます。

次に、絵に描いたフィルムを水面に浮かべます。フィルムと水面に気泡が入らないよう、慎重に。

自分で膨らませた風船を沈めて、ゆっくり持ち上げると風船の曲面に自分が書いた絵が貼りついて、世界に一つだけの風船の出来上がり!

実験(3) 光で遊ぼう

ノートパソコン、携帯電話、携帯ゲームなど日常、私たちが使っている製品の多くに使われている偏光フィルム。最後は、この偏光フィルムを使った面白い実験です。

まずは、偏光フィルムと小ビンで出来る不思議な手品。

「小ビンの中の黒い壁をクリップが通り抜ける」手品の仕組みは、実は偏光フィルムが光を通したり、さえぎったりすることで、小ビンの中に黒い壁があるように見えたもの。

偏光フィルムの特性を学べる面白い実験をもうひとつ。

紙コップの底に偏光フィルムを貼って、2つの紙コップを重ねてクルクルと回したらどう見える?

片方の紙コップの偏光フィルムにセロハンテープをべたべた貼って、2つの紙コップを重ねてクルクルと回したら、今度は万華鏡のようにいろいろな色がきらきらと光って見えました。

子どもたちは、友たちと見せ合ったり、講師の先生と一緒に工夫したり、偏光フィルムの特性を楽しく学びました。

クラレの食堂でおいしい昼食を食べた後は、修了式。

参加者には、「わくわく化学博士」の認定証が授与されました。

クラレの講師の先生のわかりやすいお話と楽しい実験を通して、身近な化学を学ぶことができました。

子どもたちは「楽しかった!」、「また参加したい!」と大満足の様子。

今年は、第2回目の教室も開催予定です。

対象となる市内小学5、6年生には、学校を通じてチラシを配布します。

次回もたくさんのご応募をお待ちしております。