本文

加茂川河口 生きもの調査 結果報告 H25.11.25

西条市地域連携保全活動計画策定事業

加茂川河口 生きもの調査 結果報告

平成25年11月25日(土曜日)、加茂川河口干潟で生きもの調査(市民参加型)を行いました。

干潟の多様な機能

日本列島の沿岸域は、生物多様性がきわめて高いことが特徴です。とりわけ陸と海の移行帯は、干出時間の差異・地形・底質・淡水の影響などの環境条件が多様なために、さまざまな底生生物が生息します。干潟がなければ、沿岸生態系には大きな負荷がかかります。干潟最大の機能は、河川から流れ込む有機物や栄養塩を蓄積することです。また、有機物や栄養塩は干潟にすむ生きものたちの食物連鎖によって処理されます。干潟に住む底生生物は、干潟環境においてきわめて重要な役割を持ちます。干潟は海の「水処理工場」としての機能を持っています(「干潟生物の市民調査」調査リーダーの手引き2011 抜粋)。

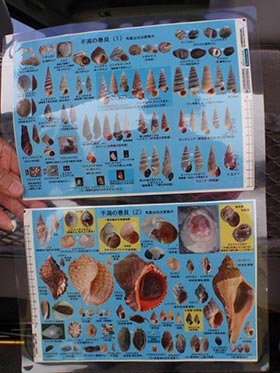

西条市には、貴重な干潟が残されています。今回、加茂川河口干潟にどんな生きものがどのくらい生息しているかを調査するべく、西条市で初めて「市民参加型 生きもの調査」を行いました。調査方法は「干潟生物調査ガイドブック ~東日本編~」に則って行いました。調査リーダーは西条自然学校 山本氏、光澤氏、専門家として高知大学教育学部 伊谷准教授にもご参加いただきました。

調査の様子

|  |

|

調査結果

軟体動物(腹足類)

| No. | 名称 | 表層(S) | 底土中(B) | 合計(S+B) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発見班数 | 発見率(%) | 発見班数 | 発見率(%) | 発見率(%) | 優占度 | ||

| 54 | フトヘナタリ | 10 | 100 | 3 | 30 | 100 | +++ |

| 55 | ヘナタリ | 1 | 10 | 2 | 20 | 20 | ++ |

| 56 | カワアイ | 5 | 50 | 2 | 20 | 60 | ++ |

| キバウミニナ科の一種 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + | |

| 57 | ホソウミニナ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| 64 | マルウズラタマキビ | 4 | 40 | 0 | 0 | 40 | ++ |

| 80 | カワザンショウガイ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| カワザンショウ科の複数種 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + | |

軟体動物(二枚貝綱)

| No. | 名称 | 表層(S) | 底土中(B) | 合計(S+B) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発見班数 | 発見率(%) | 発見班数 | 発見率(%) | 発見率(%) | 優占度 | ||

| 177 | クログチ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| 217 | クチバガイ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| 242 | オキシジミ | 0 | 0 | 6 | 60 | 60 | ++ |

| ニッコウガイ科の一種 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | + | |

環形動物(多毛類)

| No. | 名称 | 表層(S) | 底土中(B) | 合計(S+B) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発見班数 | 発見率(%) | 発見班数 | 発見率(%) | 発見率(%) | 優占度 | ||

| 313 | イトゴカイ | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | + |

| ゴカイ類 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | ++ | |

節足動物(顎脚綱)

| No. | 名称 | 表層(S) | 底土中(B) | 合計(S+B) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発見班数 | 発見率(%) | 発見班数 | 発見率(%) | 発見率(%) | 優占度 | ||

| 338 | シロスジフジツボ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| フジツボ類 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + | |

節足動物(軟甲綱)

| No. | 名称 | 表層(S) | 底土中(B) | 合計(S+B) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発見班数 | 発見率(%) | 発見班数 | 発見率(%) | 発見率(%) | 優占度 | ||

| 351 | アリアケドロクダムシ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| ドロクダムシ類 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | + | |

| 380 | マングローブテッポウエビ | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | ++ |

| 383 | ハサミシャコエビ | 0 | 0 | 7 | 70 | 70 | +++ |

| 422 | イソガニ | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | + |

| 423 | ケフサイソガニ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| 424 | タカノケフサイソガニ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| 427 | ヒライソガニ | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | + |

| 429 | アシハラガニ | 8 | 80 | 6 | 60 | 90 | +++ |

| 430 | ヒメアシハラガニ | 8 | 80 | 6 | 60 | 90 | +++ |

| 435 | カクベンケイガニ | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | ++ |

| 436 | ユビアカベンケイガニ | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | ++ |

| 437 | フタハカクガニ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| ベンケイガニ科の一種 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | + | |

| 451 | コメツキガニ | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | + |

| 452 | チゴガニ | 1 | 10 | 7 | 70 | 70 | +++ |

| 458 | ヤマトオサガニ | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | ++ |

魚類(硬骨魚類綱)

| No. | 名称 | 表層(S) | 底土中(B) | 合計(S+B) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発見班数 | 発見率(%) | 発見班数 | 発見率(%) | 発見率(%) | 優占度 | ||

| トビハゼ | 6 | 60 | 1 | 10 | 70 | +++ | |

その他の生物

| No. | 名称 | 表層(S) | 底土中(B) | 合計(S+B) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発見班数 | 発見率(%) | 発見班数 | 発見率(%) | 発見率(%) | 優占度 | ||

| ガガンボの幼虫? | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | ++ | |

調査地域:加茂川左岸 嘉母神社前

調査日時:2013年11月2日 14時~16時

No.は干潟ベントスフィールド図鑑(日本国際湿地保全連合)の生物種通し番号

10班(1班1~3名)で実施

合計(S+B)は、SとBを区別せずに集計した発見率

優占度:+++,優占種(発見率70%以上)

++,普通種(70%未満、10%あるいは発見者数2以上)

+,少数種(10%未満あるいは1班だけの発見)

伊谷准教授(高知大学教育学部)のコメント

西条自然学校の光澤さんが集計してくださったデータによりますと、30種あまりの生物が記録されました。なかでも、7種については、環境省や日本ベントス学会のレッドデータブックに記載されている、絶滅が心配される種となっています。生物に貴賤はありませんが、日本全国で数を減らしている干潟生物が、加茂川でたくさん見られるということは、加茂川の干潟の健全性を示すものと受け止めてください。

貝類では、フトヘナタリ、ヘナタリ、カワアイはいずれも、日本ベントス学会のレッドデータブックで「準絶滅危惧」となっています。「準絶滅危惧」とは、「現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては、上位ランクに移行する要素を有するもの」です。絶滅危惧種の予備軍ということですが、今の勢いで干潟が埋めたてられたり、河川改修で破壊されたりするようなことが続けば、絶滅危惧種となることが確実であり、やはり、絶滅が心配される種ということになります。本調査では、フトヘナタリはすべての班で発見され、カワアイも6つの班で発見されたので、たくさんいる種、どこにでもいる種、という感想を持たれたかもしれません。それが、全国的に見ればそうではないのです。高知県であれば、これらの貝類を見ることのできる干潟は、ごくわずかしかありません。加茂川の生物相の豊かさを実感できる結果となりました。

甲殻類では、ヒメアシハラガニとユビアカベンケイガニが、日本ベントス学会のレッドデータブックで「準絶滅危惧」として掲載されている種です。ヒメアシハラガニは8つの班で発見され、加茂川では普通種とも言えますが、やはり、全国的には減少傾向となっています。また、二枚貝のクチバガイや魚類のトビハゼも環境省レッドデータブックで「準絶滅危惧」とされていますが、加茂川ではたくさん目にすることができます。これらの生物は、干潟とともに周囲のヨシ原や岩などを生活の場所としているものが多いことが特徴です。つまり、干潟の生物を保全するには、ヨシ原があること、土手や石などがあることなど、干潟周囲の環境の保全にも細心の注意を払う必要があります。

本調査では、スコップを用いて泥の中に住む生物も採集してもらいました。なかでも、マングローブテッポウエビとハサミシャコエビは深さ50センチメートルほどの複雑な巣穴を作ることが知られており、スコップを使ってもなかなか採集されない生物です。巣穴があることによって、黒くて酸素の少ない還元的な泥の中に酸素が含まれた海水が流入します。さらに、巣穴の中に共生する生物が住むこともあります。今回は採集されませんでしたが、ハサミシャコエビの巣穴にセジロムラサキエビという小型のテッポウエビ類が暮らしていることもあります。また、マングローブテッポウエビの巣穴には、絶滅危惧種のタビラクチというハゼ類が住むこともあります。このように、巣穴を作る生物の存在は、干潟環境を考えるうえで、とても大事ですが、干潟の泥の中に深い巣穴を作る生物の生態はまだ良く分かっていません。更なる調査が必要です。

本調査の調査地は、西条自然学校さんがしばしば観察会を開いておられる場所ですので、おおよその生物相は分かっていましたが、このたび、半定量的な調査を行うことで、どの種が多い、少ないという結果を記すことができました。ただし、同定のために十分の時間を取ることができませんでしたので、「~~の1種」というような同定の不十分なものもありました。今後は、標本として証拠を残しつつ、数年ごとに同じ場所で調査をすることで、その種が増えたか減ったかを示すことが望まれます。また、加茂川の様々な場所で調査を行うことで、どの種がどの場所に多いかを示すこともできるでしょう。今後の調査に期待したいと思います。