本文

西条ファミリー・サポート・センター

西条ファミリー・サポート・センター

仕事と育児を両立できる環境を整備し、児童の福祉の向上を図るため

「西条ファミリー・サポート・センター」を開設しています。

ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を行いたい人(サポート会員)と

援助を受けたい人(依頼会員)が会員となり、児童の送迎や預かりなど育児についてお互いが助け合う会員組織です。

【センターの主な運営内容】

- 会員の募集

- 会員の相互援助活動の調整

- サポート会員への講習会

- 会員間の交流会

- 関係機関との連絡調整

【センターの運営時間】

月~金曜日 8時30分~17時15分

※ 祝日・年末年始を除く

目次

令和7年度 行事開催予定

当センターでは各種講習会等を開催しています。

交流会(会員同士の交流会)以外の行事は、どなたでもご参加いただけますのでお気軽にご参加ください。

講習会の申し込み方法、詳細は、下記URLよりご覧いただけます。

また開催月(またはその前の月)の広報、市のHPに掲載を予定しています。

▼行事開催予定・詳細はこちらから▼

会員になるには(会員の条件)

依頼会員

- 市内に居住しているか勤務している人

- おおむね生後6か月から小学校6年生までの子どものいる人

サポート会員

- 市内に居住している20歳以上の人

- 相互援助活動に理解があり、熱意を持っている人

- 子どもの好きな人

- 原則として、サポート会員宅で子どもを預かれる人

※ 依頼会員とサポート会員を兼ねることもできます。

※ サポート会員の人は、資格・経験は問いませんが、センターの実施する講習会に参加していただきます。(21世紀職業財団等の講習会受講者は免除)

会員登録はこちらから

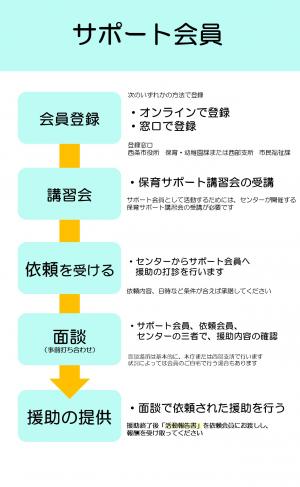

会員登録後の流れ

↑クリックで拡大します

※利用前に面談が必要なため、依頼の申し込みはお早めにご連絡ください

※援助の依頼は、可能な限り対応しますが調整がつかずご希望に添えない場合があります

※面談には、援助対象の児童も一緒にお越しください

どんなとき助けてくれるの?(援助の内容)

- 保育所、幼稚園、小学校、児童クラブ等の開始時間までの預かり

- 保育所、幼稚園、小学校、児童クラブ等の終了時間後の預かり

- 保育所、幼稚園等の送り迎え

- 子どもの急な病気の場合の預かり

- 日曜日、祝日など保育所等が休日の場合の預かり

- 依頼会員の仕事および育児の両立のために必要な援助活動

※ 子どもを預かる場合は、原則としてサポート会員の家庭で行います。

※ 子どもの病気等でやむを得ない場合は、依頼会員の家庭で行うことができます。

※ 原則として、宿泊を伴う援助は行いません。

※ 援助活動を行う場所は、原則として市内に限ります。

センターのしくみは?(利用の流れ)

(1)西条ファミリー・サポート・センターに利用の申し込みの電話をしてください。

(2)センターはサポート会員に依頼をします。

(3)センターは依頼会員にサポート会員を紹介します。

(4)サポート会員と依頼会員は子どもと一緒に面談(事前打合せ)をして援助活動内容の確認をします。(少なくとも2~3日前までに行ってください。)

(5)サポート会員は、子どもを預かり援助を行います。

(6)サポート会員は、援助活動終了後に援助活動報告書を作成し、依頼会員の確認印をもらいます。依頼会員は、援助活動報告書の内容を確認し、報酬およびサポート会員が用意したおやつ・おむつ等の実費を支払います。

(7)サポート会員は、活動報告書を翌月5日までにセンターへ提出してください。

※ 依頼の申し込み、キャンセルはできるだけ早く連絡してください。

※ キャンセルの場合は、依頼会員からサポート会員とセンターへ連絡してください。

※ 依頼会員は、センターが休みのときや業務時間外で突発的に援助が必要になった場合は、事前打合せを行っているサポート会員に直接依頼してもかまいませんが、必ずセンターに事後報告をしてください。(報告がなければ、万が一事故が起きた場合に、補償保険の対象になりません。)

利用料金って?(報酬に関する基準)

西条市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱第12条に規定する報酬の基準を次のように定める。

1.報酬

依頼会員がサポート会員に支払う報酬額の基準は、次のとおりとする。

| 時間区分 | 基準額 (通常の預かり) |

基準額 (病児・病後児預かり) |

|---|---|---|

| 月曜日から金曜日まで (午前7時から午後7時まで) |

1時間 600円 | 1時間 800円 |

| 上記の時間外 および土・日曜日、祝日 |

1時間 700円 | 1時間 900円 |

- 援助時間は、次に掲げる時間とする。

- 子どもを自宅で預かる場合は、サポート会員が子どもを預かったときから依頼会員に引き渡したとき

- 保育施設等の送迎の場合は、サポート会員が子どもを預かったときから、保育施設等に送り届けたときまでおよび保育施設等から子どもを預かったときから、依頼会員に引き渡したときまで

- 1時間未満の時間の算定については、援助時間の合計が1時間に満たない場合は1時間とし、援助時間の合計が1時間を超える場合は30分までは半額、30分を超えるときは1時間として計算する。

ただし、1日の援助活動が2回に及ぶ場合は、合計した時間の金額とする。 - 同一のサポート会員に兄弟姉妹等複数の子どもを預ける場合は2人目からは半額とする。

2.取消(キャンセル料)

依頼会員が援助活動の実施を取り消した場合は、次のとおりとする。

| 取消日 | キャンセル料 |

|---|---|

| 利用予定日の前日までの取消 | 無料 |

| 利用当日の取消 | 依頼した時間数の半額 (ただし、病児・病後児預かりの場合を除く) |

| 無断取消 | 全額 |

※サポート会員は、援助活動報告書を作成(氏名、必要金額のみ)してください。

※依頼会員は、3日以内にサポート会員宅へキャンセル料を支払いに行き、報告書にサインまたは押印をしてください。

3.実費

依頼会員は、援助活動に要した次の費用をサポート会員に支払うものとする。

- 送迎時に係る交通費

公共交通機関を利用した場合は、その実費を支払うものとする。

また、サポート会員の自家用車等を利用した場合は、その実費を支払う場合がある。 - サポート会員が用意した飲食物、おむつ等の実費

飲食物、おむつ等を依頼会員が用意するか、かかった費用を実費で支払うかは事前打ち合わせ時に決めることとする。

4.支払

報酬および実費は、原則として援助活動終了後に支払うものとする。

病児・病後児保育に関するQ&A

Q.病児・病後児保育を利用するには具体的にどうしたらよいですか。

A.病児・病後児預かり活動では、預かりをはじめる前に、病状の確認をするため必ずかかりつけ医を受診させる必要があります。

基本形として、まず依頼会員が子どもを受診させた後、センターに活動の依頼をします。(※事前打ち合わせは活動前に済ませておきます)活動の当日には預かる際に必要な子どもの情報(病児依頼連絡票、病児連絡票《受診用》)を会員間で取り交わし、活動をスタートします。

Q.急にファミリー・サポートを利用しなければならなくなった時に、どこへ連絡したらいいですか。

A.西条ファミリー・サポート・センター(0897-53-1666)までご連絡ください。

センターが休日もしくは時間外で連絡できない場合は、サポート会員と事前打ち合わせができている場合に限り、サポート会員の了承が得られれば、預けることができます。

その際、必ず後でセンターにも報告をしてください。

Q.病児・病後児保育を依頼する際に保護者からサポート会員へ伝えなければいけない情報はどんなことですか。

A.入会時、事前打ち合わせ時に聞き取る情報(例)

- かかりつけ医の連絡先

- 保護者の緊急連絡先(自宅、勤務先、携帯電話など)

- 予防接種歴、感染状況

- 既往症(喘息、アトピー性皮膚炎、熱性けいれん、入院歴、その他の病気)

- 常用内服液の有無と内容

- 食事制限の有無と内容

- 昼寝の習慣の有無、癖など

- 体質(アレルギーや心配なこと、好きな遊びなど)

活動当日に聞き取る情報(例)

- かかりつけ医の受診結果(病名、指示)

- 前日の様子(症状、体温、食事内容、機嫌、排泄状況など)

- 今朝の様子(症状、体温、食事内容、機嫌、排泄状況など)

Q.保育園で急な発熱(病気が疑われる)があった場合は、サポート会員さんが対応してもらって母親は仕事を休まなくていいですか。

A.依頼会員が援助の申し入れを行う場合は、診断結果によっては保護者が至急自宅に帰ることを約束した上で、保育所等へサポート会員が代わりに迎えに行くことを連絡することが必要です。

ただし、預かりをお願いする前に必ずかかりつけ医を受診させる必要があります。サポート会員に再診受診を依頼する場合は、子どもを受診させることの委任状が必要です。委任状は事前に取り交わしておくことも可能です。

Q.病児・病後児保育の対象となる病気、症状はどんなものですか。また、対象でない病気、症状がありますか。

A. 下記を目安としています。

預かりが可能な症状・状態(事例)

- 医療機関の受診が済んでおり、病名や看護方法が確定している場合

- 回復期、病状が安定した状態で入院を必要としないが自宅療養が必要な場合

- 体温が38度以下である場合

預かりが不可能な症状・状態(事例) - 咳がひどく息苦しそうである、食欲が減退している、嘔吐、水様便等があり、それにより脱水症状がある、ぐったりしているといった症状の場合

- 感染症胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス等)の場合

- インフルエンザ、はしか、おたふく風邪等、感染症の疾患の場合

※「預かり可能な症状・状態」に当てはまる場合であっても、預かる対象児童の症状や状態によっては対応ができない場合もあります。

Q.利用料金はどうなっていますか。

A.「報酬」をご参照ください。

病児・病後児預かりの注意事項

- 活動前に、依頼会員さんは子どもさんと一緒にサポート会員さん宅を訪問するか、一度預かっていただいてください。

- 依頼会員さんは、必要に応じて食事・飲み物・着替え等・診察券・体温計・ナイロン袋・ナイロン手袋・タオル等の物品を整えて依頼してください。

- サポート会員さんは、病児のお世話に必要と思われるもの(体温計・タオル等)を用意しておいてください。

- 病児依頼連絡票または病児連絡票に基づいて両者で、子どもの病状や緊急連絡先の確認、お預かり時の注意事項(薬服用の件等)を必ず確認してください。

病児依頼連絡票または病児連絡票がなければ、病児・病後児のお預かりはできません。 - 活動中の再受診、所置については保護者に確認をしますが、連絡がとれない場合は、サポート会員とセンターが相談し、医師の指示に一任させていただきます。

- 活動中、症状が急変した場合には緊急連絡先に連絡しますが、連絡がとれない場合にはセンターとサポート会員の判断で、救急車を呼びます。

きまりをまもってね!(会員の心得)

- センターの活動の趣旨とルールを必ず守り活動してください。

- 会員は援助活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはいけません。センターを退会した後も同様です。

- 相互援助活動は、お互いの信頼関係により成り立っています。時間や決まりごとなど援助の内容等について事前に充分な協議を行い、お互いに理解しましょう。

- センターへの連絡なしに、会員同士で援助活動の交渉を行わないでください。

センターを通さない活動については、補償保険が適用されません。 - 会員証を紛失したとき、変更が生じたときには、ただちにセンターに連絡してください。

- 退会するときは、退会届に会員証その他の書類を添えて返却してください。

- 約束した時間は必ず守りましょう。

依頼会員の方へ

- 依頼した援助内容以外の援助は、要求しないでください。依頼した援助内容を変更する場合は、センターへ連絡してください。

- 活動終了ごとに、定められた報酬をサポート会員に支払ってください。

サポート会員の方へ

- 活動中に事故が生じたときは、ただちにセンターへ連絡してください。

- 活動後は、援助活動報告書を作成し、依頼会員の確認印をもらい、1部を依頼会員へ、1部をセンターへ提出してください。

- 会員証は、常時携帯し、請求があったときは提示してください。

ファミリー・サポート・センターQ&A

Q.急に残業になった場合、すぐに対応できますか。

A.サポート会員との事前打合せができている場合は、サポート会員の了承が得られれば、対応することができます。その際、必ずセンターにも報告をしてください。センターが休みのときや業務時間外に必要になった場合は、事後報告をしてください。(報告がなければ万が一事故が起きた場合に、補償保険の対象になりません。)

少なくとも2~3日前までに、サポート会員との事前打合せができていない場合は、対応はできません。

Q.宿泊はだめですが、深夜の預かりはできますか。

A.サポート会員の了承が得られれば可能ですが、原則として子どもの宿泊はできません。

Q.帰省中の子どもは、預かってくれますか。

A.子どもの親族が市内在住で、帰省中に子どもとその親族が同居と同等の状況にあると判断される場合は、会員登録をしていただければ、預かることができます。

Q.援助活動の途中で他の場所(塾など)へ連れて行ってもらうことはできますか。

A.サポート会員の了承が得られれば、可能ですが、再び塾などに迎えに行くなど依頼が複雑な場合は、誤解がないよう、報酬等について事前に打合せを行ってください。

Q.子どもの送り迎えに自動車で行きたいのですが、自動車でけがをした場合、保険は適用されますか。

A.サポート会員傷害保険と依頼子ども傷害保険は適用されます。送り迎えの交通手段は自動車、自転車、徒歩のいずれの場合でも適用されます。

しかしながら、賠償責任保険は適用されませんので、事故の相手の自動車やサポート会員の自動車の修理等については、お互いの自動車保険で対応することになります。

Q.預かった子どもを公園や児童館等へ連れて行ってけがをした場合、依頼子ども傷害保険は適用されますか。

A.適用されます。ただし、親が望まないこともありますので、預かるときに、よく話し合ってください。

Q.サポート会員の子どもが、預かった子どもにけがをさせられた場合、或いは家の物を壊された場合、賠償責任保険は適用されますか。

A.適用されません。ただし、サービス提供者に対して30,000円を限度にお見舞金を支払う制度があります。お見舞金は、1活動につき支払われます。1活動に複数の事故があっても、1事故として支払われます。

Q.預かった子どもが他人のものを壊した場合、賠償責任保険は適用されますか。

A.賠償を請求された場合、適用されます。しかしながら、壊されたものの価値を上回る場合は、その価値が限度となります。

補償制度について

万が一の事故に備えて、会員になると「サポート会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子ども傷害保険」「研修・会合傷害保険」にセンターが加入します。

補償保険の保険料については、センターが負担します。

お問合せ

- 西条ファミリー・サポート・センター

電話/ファックス:0897-53-1666 - 市庁舎新館2階 保育・幼稚園課

電話:0897-56-5151 内線:2355 - 西部支所 市民福祉課 こども係

電話:0898-64-2700 内線:2118