本文

田滝(明日の田滝を考える会)

田滝地区の概要

田滝の地名の由来については、続日本紀に集落から銅を献上していたという記載があったことから銅精錬の際の「タタラ」がなまって「タタキ」となったという説や、集落に田や滝が見られず多々木(たたき)山村であったからという説があります。

田滝地区には、黒滝(くろたき)神社をはじめとした8つの神社、仏閣があります。また、黒滝神社の奉納の踊りであるお簾(おれん)踊りは、400年余りの伝統を持ち、第二次大戦後、盆踊りとして田滝小学校で伝承されています。

出典:丹原町誌、西条市の文化財

| 地区名 | 田滝(たたき) |

|---|---|

| 人口 | 205人 |

| 世帯数 | 101世帯 |

| 自治会数 | 1 |

| 地域自治組織 | 1 |

組織の設立経緯および市とのパートナーシップ協定締結

設立の経緯

田滝地区では、田滝小学校の児童数の減少が住民の間に大きな危機感を生んだことをきっかけとして、自治会が中心となり、平成16年6月に田滝の活性化や未来像を住民自らが考える「明日の田滝を考えるシンポジウム」が始まりました。

近年では、一部のメンバーへの負担の増加などが課題となっていましたが、平成30年7月の西条市主催の「地域づくり講演会」に地域住民が参加したことで、「これまで地域で話し合いを重ね取り組んできた事業は何のために始めたのか、今後の地域づくりで本当に大切なものは何かを改めて見つめ直したい」と考えたことから、令和元年6月に自治会をはじめ13名のメンバーで構成される「明日の田滝を考える会(以下考える会)」を設立しました。

考える会では、田滝の集落機能維持のために「田滝地区地域未来ビジョン(理念:みんなが集う、愛の里、田滝)」を作成し、ビジョンたち成に向けて地域行事の開催方法や課題を継続的に話し合ってきました。そして、今後も継続的に取り組みを行っていくために、令和4年6月15日、これまでの地域づくりの話し合いを行ってきた検討準備組織から名前を継承した地域自治組織としての「明日の田滝を考える会」が設立されました。

取組みの詳細についてはこちらをご覧ください [PDFファイル/4.09MB]

西条市と明日の田滝を考える会がパートナーシップ協定を締結

令和4年6月15日に西条市と考える会が対等なパートナーとして、地域自治の実現と協働によるまちづくりを推進することを目的に、パートナーシップ協定の締結および調印式を実施しました。

【協定名】

地域自治の実現および協働によるまちづくりパートナーシップ協定

地域未来ビジョン

理念 みんなが集う、愛の里、田滝

重点目標 地域の‟絆”を深めよう!~みんなが集まる機会を作ろう!~

基本目標(1) 地域の魅力発信

基本目標(2) 地域資源の有効活用

基本目標(3) 地域の伝統保存・継承

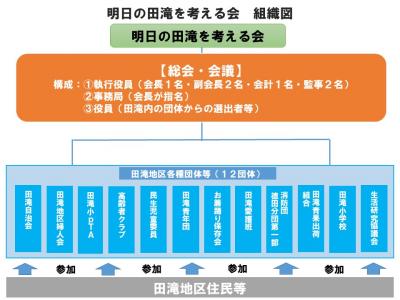

組織体制

↑組織図(画像をクリック・タップすると拡大します)

主な取組

考える会では、定期的に会議を開催し、地域未来ビジョンの実現に向けた話し合いを行うほか、会議の中で出た意見をもとに以下のような活動も行っています。

地域づくり通信の発行

田滝まちづくり通信は、地域づくりの取組の周知のため、令和元年度から発行しています。

令和5年度からは、行事の参加促進のため、行事に参加した地域の方の感想を中心に掲載し、自治会の回覧で配布しています。

令和5年度

田滝まちづくり通信 第10号(令和5年12月発行) [PDFファイル/2.39MB]

田滝まちづくり通信 第9号(令和5年10月発行) [PDFファイル/1.98MB]

田滝まちづくり通信 第8号(令和5年7月発行) [PDFファイル/542KB]

令和元年度~令和4年度

田滝まちづくり通信 第7号(令和5年3月発行) [PDFファイル/719KB]

田滝まちづくり通信 第6号(令和4年7月発行) [PDFファイル/798KB]

田滝まちづくり通信 第5号(令和3年5月発行) [PDFファイル/731KB]

田滝まちづくり通信 第4号(令和2年3月発行) [PDFファイル/815KB]

田滝まちづくり通信 第3号(令和元年12月発行) [PDFファイル/862KB]

田滝まちづくり通信 第2号(令和元年10月発行) [PDFファイル/706KB]

田滝まちづくり通信 第1号(令和元年9月発行) [PDFファイル/1.09MB]

地域資源の保存・活用

荒廃農地をお花畑に(令和5年度)

考える会では、地区内の交流の活性化および地区外の方々に楽しんでいただくために、地区内の荒廃農地に夏はひまわり、秋はコスモスが咲くように種を蒔き、奇麗なお花畑を作りました。

ひまわり畑

収穫祭の時期のコスモス畑

空き家の活用(令和2年度~)

考える会では、地域資源の保存活動の一環で空き家の活用の可能性について、確認を進めています。

地域の伝統文化の保存・継承

地域行事の記録(令和5年度~)

伝統の保存継承や、地区のPRに活用するため、動画撮影を行っています。

お簾踊り音頭のCD作成(令和4年度)

今後のお簾踊りの保存継承のためには、記録をしておくことが必要なため、お簾踊り保存会の方々の協力のもと市内の音楽スタジオにてお簾踊りの録音を行いました。完成したCDは、保存会で保管するほか、小学校にも配布され、児童の踊りの練習に活用されています。

明日の田滝を考えるシンポジウム

考える会では、地域住民が地域の課題について率直な意見を出し合う場として、明日の田滝を考えるシンポジウムを開催しました。

令和5年度

令和5年11月11日に「第27回明日の田滝を考えるシンポジウム」を開催し、考える会のメンバーを含め約25名が参加しました。シンポジウムでは、第1部に令和5年度事業計画の進捗報告と、収穫祭の振り返りの発表を行いました。第2部では、空き家活用についてと、1月に開催される京都府の天引区の活性化と未来を考える会との意見交換会の質問内容についてワークショップを行いました。

空き家活用についてのワークショップでは、田滝地区空き家マップのうち、市の空き家バンクへ未登録の物件に関する情報収集と、空き家の持ち主に市の空き家バンクに登録してもらうための方法の検討を行いました。

その後、天引区の活性化と未来を考える会との意見交換会の質問内容について、田滝地区の取組と比較しながら意見を出し合いました。

空き家マップについては、今回の内容を踏まえて、考える会で精査し、空き家の持ち主への対応を検討していく予定です。

収穫祭の振り返りの様子

空き家活用のワークショップの様子

過去3年間の内容(令和2年度~令和4年度)

- 令和4年度

田滝地区収穫祭の振り返りおよび改善方法の検討

市空き家バンクに関する説明会(西条市移住推進課)

田滝地区空き家マップの情報更新 - 令和3年度

田滝地区の行事のアンケートに関するワークショップ

今後の組織の運営方法の共有 - 令和2年度

田滝地区空き家マップの作成

伝統文化の保存継承の意見交換

他地区との交流

考える会で取組を進める中で、「空き家活用」や「人財発掘」が課題となっており、今後の活動に活かすために、他地域との交流を行っています。

天引区の活性化と未来を考える会との意見交換会(令和5年度)

令和6年1月18日~19日、「天引区の活性化と未来を考える会」の事務局長の原田久さんに田滝地区にお越しいただき、田滝地区の見学や天引区の取組紹介、意見交換会を行いました。

京都府南丹市にある天引区は、戸数60戸ほどの山里で、村の存続の危機感から、2012年4月に天引区の活性化と未来を考える会を立ち上げ、全住民で地域活性化に取り組まれています。天引区は田滝地区より住民の人数は少ないですが、むくむく市などのイベントや、空き家の活用、地域内の出来事をまとめた「あまびき元気ニュース」の発行などの取組が評価され、令和4年度あしたのまち・くらしづくり活動賞 内閣総理大臣賞を受賞されています。

田滝地区の見学では、考える会の役員が原田さんを地区内の小学校や神社、棚田、青果出荷組合、加工所に案内し、田滝地区の自然や行事、産業について説明をしました。特に小学校では、実際に授業参観をしながら説明し、子どもたちの元気な姿に参加者全員が元気をもらいました。

1月19日の夜に、天引区の取組紹介と天引区と田滝地区との意見交換会を開催しました。天引区の取組紹介では、住民が自由に意見を交わすことができる場づくりや、地区外の人財の活用、住民の満足度を上げることを目的にイベントを行うなど、少ない住民でも工夫しながらさまざまな活動を行っているとのことでした。

取組紹介の後は、天引区と田滝地区をオンラインで繋ぎ、意見交換をしました。天引区の空き家活用やむくむく市に関する質問が出ました。意見交換の最後に、天引区の前区長より「イベントも大事だが、それが本来の目的ではなく、住民が元気になり、やる気を起したり、ひとりひとりが育っていくことを天引区では一番大切にしている」との話があり、今後の田滝地区の活動の在り方を考える良い機会となりました。

小学校見学の様子

天引区の取組紹介の様子