本文

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種のお知らせ

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症と子宮頸がん

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性の多くが「一生に一度は感染する」といわれるウイルスです。ほとんどの人は自然に排除されますが、まれに長期間感染が持続し、ごく一部で数年から数十年にかけて子宮頸がん(子宮頚部と呼ばれる子宮の入り口に発するがん)を発症します。

子宮頸がんは、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんです。日本では毎年、約1万人以上の女性がかかる病気で、さらに毎年、約3,000人の女性が亡くなっています。

子宮頸がんの予防方法は、発がん性HPVに感染する可能性が低い10代前半に、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンを接種することで感染を効果的に防ぐことができます。既に感染している発がん性HPVの型には効果はありません。また、ワクチンを接種しても全ての発がん性HPVを予防できるわけではないため、20歳を過ぎたら定期的な子宮がん検診が必要です。

子宮頸がん検診を定期的に受けることで、がんになる過程の異常(異常形成)やごく早期のがんを発見し、医師と相談しながら、経過観察をしたり、負担の少ない治療につなげたりすることができます。

HPVワクチン接種対象者

西条市に住民登録があり、次の1または2の年齢に当てはまる方です。

- 1.定期予防接種対象者

- 小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性

- 2.キャッチアップ接種対象者

- 平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上の接種歴がある方

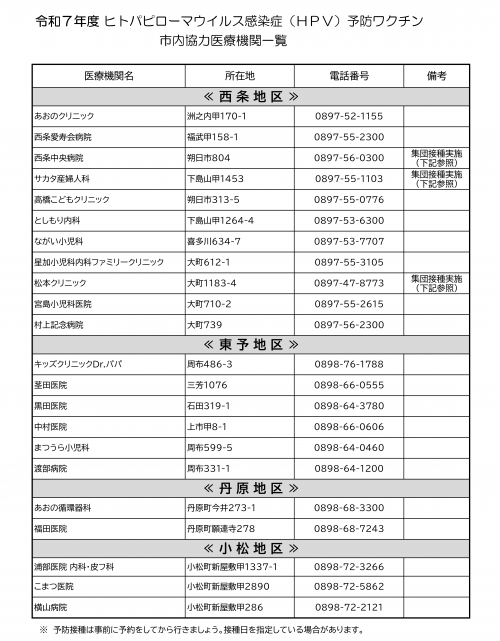

接種医療機関

HPVワクチンは以下の医療機関で接種できます。

事前にご予約の上、接種をしてください。

👆クリックして拡大

スマートフォンから入力する「デジタル予診票」を一部の医療機関で実施中です

西条市では、マイナンバーカードを活用し、紙の予診票を使わない「デジタル予診票」を一部の医療機関で実施中です。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

マイナンバーカードを活用した子どもの予防接種予診票のデジタル化が始まります!(令和7年12月から開始)

※ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防ワクチン以外の予防接種は、令和7年3月3日から実施中(西条中央病院)

集団接種を受付している医療機関

西条中央病院 (所在地:西条市朔日市)Tel 0897-56-0300 💉

毎月第3水曜日 接種時間 14時30分~16時30分 40名

※他の日時をご希望の方は個別接種で対応可能です。

サカタ産婦人科(所在地:西条市下島山甲1453)Tel 0897-55-1103 💉

R7年7月12日(土曜)~ 毎週土曜日 接種時間 14時00分~15時00分 10名

電話での予約をお願いします。

※平日および土曜日の他の時間帯をご希望の方は個別接種で対応可能です。

松本クリニック(所在地:西条市大町1183-4)Tel 0897-47-8773 💉

R7年8月15日(金曜日)、9月19日(金曜日)、10月17日(金曜日)、

11月21日(金曜日)、12月19日(金曜日)

毎月第3金曜日 接種時間 16時00分~17時00分

※平日および土曜日の他の時間帯をご希望の方は個別接種で対応可能です。

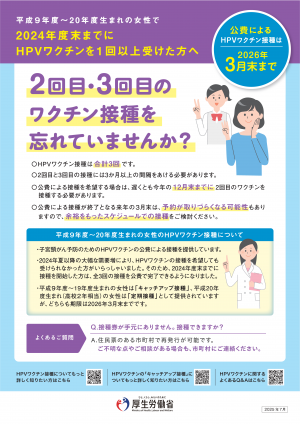

キャッチアップ接種経過措置について

キャッチアップ期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)に1回以上接種していて、接種がまだ完了していない人は、令和7年4月1日以降も残りの接種を公費(無料)で接種できる経過措置が決定されました。(令和6年11月29日厚生労働省発表)

○対象者

- 西条市に住民登録がある方

- 平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日に生まれた女性

- キャッチアップ期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)に1回以上接種していて、接種がまだ完了していない人

○経過措置期間

令和8年(2026年)3月31日まで

※1回接種したことがある人は残り2回、2回接種したことがある人は残り1回、公費(無料)で接種を受けることができます。

※キャッチアップ接種経過措置期間は令和8年3月31日で終了します。最後の接種が令和4年3月31日以前の人は経過措置は該当しません。経過措置に該当しない人は、令和7年4月以降の接種は自費(有料)になります。

👆クリックして拡大

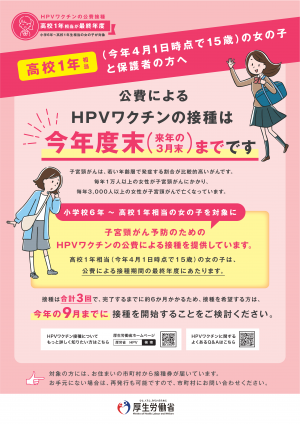

定期予防接種の対象者

接種時に西条市に住民登録がある小学校6年生から高校1年生相当の女子

接種期間

高校1年生相当の年度の3月31日まで

※令和7年度 高校一年生相当(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれ)の人は、令和8年3月31日で定期接種が終了になります。

定期接種最終年度のご案内(高校1年相当の女の子と保護者向け)

👆クリックして拡大

接種料金

接種期間内であれば、無料で接種できます。

(注意)接種が途中であっても、接種期限を過ぎた場合は有料となります。全額自己負担の場合、「シルガード9」(9価ワクチン)を3回接種すると10万円程度の費用がかかります。

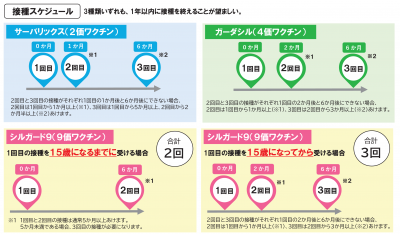

ワクチンの種類と接種間隔

HPVワクチンは2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。

いずれも子宮頸がんに大きく関与している16型・18型を含むワクチンです。接種間隔が異なることと、原則1回目と同じワクチンで2回目以降接種する必要があります。

また、9価ワクチンは1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は、2回接種で完了となります。

接種方法はいずれも筋肉内接種です。

接種回数

2~3回

接種が完了するまでに、標準的には約6か月間かかります。最短のスケジュールでは約4か月で完了することも可能です。

接種スケジュール等については、休診日等も考慮したうえで、協力医療機関にご相談ください。

また、接種する方ご自身の体調等を考慮し、無理のない接種スケジュールをご計画ください。

シルガード9(9価ワクチン)

♦1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合・・・2回接種

1回目から6か月以上の間隔をおいて2回目を接種。

※2回目の接種が1回目の接種から5か月未満である場合、3回目の接種を行う。3回目の接種は2回目の接種から3か月以上の間隔をおく。

♦1回目の接種を15歳になってから受ける場合・・・3回接種

1回目から2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種。

※2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あける。

ガーダシル(4価ワクチン)

1回目から2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種。

サーバリックス(2価ワクチン)

1回目から1か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種。

標準的な接種スケジュール

👆クリックして拡大

ワクチン接種後の副反応

接種後にみられる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、倦怠感などが挙げられます。

・局所反応:注射部位の疼痛、発赤、腫脹など

・全身反応:軽度の発熱、倦怠感など

・重篤な副反応:アナフィラキシー様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、ギランバレー症候群、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)など

接種方法

(1) 接種が可能な市内または県内の協力医療機関に予約をする。

令和7年度 子宮頸がん予防HPV予防接種市内協力医療機関一覧 [PDFファイル/245KB]

(2) 西条市の予診票(オレンジ色)、西条市の住民と分かるもの(マイナンバーカードなど)と母子健康手帳を持って、医療機関にて接種を行う。

※予診票は、小学6年生時に送付しています。転入、紛失等で予診票がお手元にない場合は、協力医療機関、各保健センターにて母子健康手帳等で接種履歴を確認し交付が可能です。

※接種日時点で、住民票が西条市にある方が対象です。転出された場合は、転出先の自治体にお問合せください。

※進学等を理由に県外の医療機関での接種を希望される場合は、事前申請により、一旦自己負担して接種後に払い戻しできる制度がありますので、中央保健センターまでお問合せください。

詳しくは、愛媛県外での定期予防接種費用の助成について をご覧ください。

保護者の同伴について

満13歳未満の方の接種には、原則保護者が同伴してください。

※13歳以上の方が接種する場合は必ずしも保護者の同伴が必要ではありませんが、接種直後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるため、なるべく保護者の同伴をお願いします。

※13歳以上16歳未満の方が、やむをえず一人で接種に行く場合は、ホームページや厚生労働省作成のリー フレットにて、ワクチンの効果やリスク・接種後の注意などを十分ご理解いただいた上で、必ず予診票の保護者の同意に署名が必要です。

厚生労働省ホームページを通じたワクチンの情報提供

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

健康被害救済制度について

健康被害が生じた場合には、被害の程度によって予防接種健康被害救済制度による補償が受けられます。

注意事項

・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防ワクチンの接種により期待される効果や、予想される副反応について、接種を受けるご本人もよく理解したうえで受けましょう。ご不明な点は、接種医療機関にご相談ください。

・接種の際は、急な体調変化を来たす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。

・痛みやしびれ、脱力感など、気になる症状が長期続く場合は、接種医療機関にご相談ください。

・ワクチンはすべての高リスク型HPVの感染を予防できるわけではないため、早期発見・早期治療のために子宮頸がん検診も定期的に受診し、子宮頸がんに対する予防効果を高めることが大切です。