本文

広報専門員の気ままに西条歩き Vol.14飯岡地区(後編)

次は、マップの西の端「王至森寺(おしもりじ)」「飯岡保育園」

に向かいます。

先ほども書きましたが、飯岡地区は山の麓を中心に、

2004年の台風災害に見舞われました。

その歴史を物語る、2段のガードレール。

写真左側は山の傾斜になっていて

当時はここに大量の土砂や石が流れてきたんだとか…

当時を振り返りながら、3人の先輩は西へ西へ。

あぜ道を縁取るヒガンバナ。

お彼岸の1週間後で、終わりかけでしたが

線状に見えるほどの赤。

いつも名前の通り彼岸の頃に咲くので、

感心してしまいます。

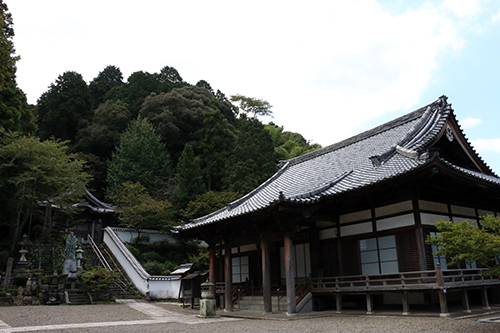

さあ、王至森寺に到着です。

王が至る森の寺という名前ですが、

古い歴史を持ったお寺で

-

昔、舒明天皇が道後への行幸の途次(とじ)、燧灘で暴風雨に遭われ、船を岸に着けて難を避け、御座所を設けたので王至森と呼ぶようになったといわれ、玉座石の伝承がある。

「飯岡のふるさと探訪」より抜粋

と記されています。

(王至森寺 境内)

また、王至森寺といえばキンモクセイ。

-

国指定天然記念物〈王至森寺のキンモクセイ〉……昔より当寺のキンモクセイの香りにのって西条祭りがやって来ると言われ親しまれています。秋の実りをもたらす「黄金の花」として珍重され、開花時には枝いっぱいに星のような花をつけ、一里四方(4km)にその高貴な香りを漂わせ王者の風格を見せてくれます。 ・昭和2年日本で最大の巨木として国の天然記念物に指定され ・高さ16m、根回り4m ・樹齢は推定千数百年 ・開花時期は九月下旬~十月上旬

「飯岡のふるさと探訪」より抜粋

樹齢千数百年とはすごいです。

古代人も、同じ匂いをかぎ、収穫を迎えたのでしょうか。

現代でも、その匂いに誘われて

市民の方が訪れていました。

(雨で花はおおかた落ちてしまってましたが…)

実は、このキンモクセイが見たかった私。

1週間前に、開花の旨の連絡をお寺からいただき、

取材をこの日にさせていただいたのでした。

その直後に撮影した写真は、

市公式インスタグラムに投稿しております。

特に西条祭りに親しむ人たちにとって

キンモクセイは特別なもの。

キンモクセイが匂い出すと

市内では「匂ったよね?」「もうお祭りじゃね」と

あちこちで会話が交わされます。

境内の奥まったところには、

「法性大権現」をまつった権現堂。

「せっかくじゃけん、日野さん、行くだろ?」

「はい~(みんな元気やなあ)」

-

創建については『愛媛県新居郡誌』によれば、王至森寺の由緒の中に「権現堂を建て鎮守とし、」とあるので、これを見る限り王至森寺と同時期と思われる。

「飯岡のふるさと探訪」より抜粋

「王至森寺の上にこんな立派な権現さんが

おられたんですねー。」

お寺の山門の下には、「平和の塔」が立っています。

「これ僕らが掃除しよんよ、この間も、したとこ」

と河渕さんに教えてもらいました。

先の大戦の戦没者の慰霊碑ですが、

管理してきた遺族の高齢化のため

飯岡連合自治会の皆さんが

年2回の清掃活動を行っているそうです。

また、お寺の手前に建っているのが

飯岡保育園と、その中にある

地域子育て支援センター「おさなごゆめの城」。

丁度、王至森寺の駐車場を使って

運動会の練習が行われていました。

本格的なミニ太鼓台もスタンバイ!

きっと先生たちの力作ですね。

飯岡地区は飯積神社の氏子で、

新居浜の大生院地区と一緒に10月16~17日に祭礼を行っています。

4人の記念に写真を撮って、

さ~ラストスパートです!

王至森寺を出ようとすると、

旧道から一人の歩き遍路さんが歩いてくるのが見えました。

「うわ~珍しい。みんな国道通るのに」と皆さん。

館長に「日野さん、ほれ、インタビュー」と促され、

話しかけてみると、高知の方。

前日は三大難所(遍路ころがし)のひとつ

横峰寺に行かれていました。

「天候は悪く、迷ってしまい、大変でした」と。

この道を通るお遍路さんは少ないとのことで

奇跡のような出会いでした。

次の札所、三角寺は

新居浜市を通過した四国中央市ですね。

どうぞ、お気をつけて。

次は「風(ふう)神社」をめざします。

お祭りを控えた、地元・野口の

組み立て前の太鼓台が据えられていました。

近くで見たら、かき棒が思いのほか太かった!

また、こちら(↓)は地図にある「長屋敷窯」。

とんぼ玉や陶芸の教室で、工房の名称は

「長屋敷」という地名にちなんでいるのだそう。

夏の期間は奥にある西条ブルーベリー農園で

ブルーベリー狩りができます。

取材の日は、もうシーズン終了後でした。

その近くの広場。

「昔ここにはお遍路さんの接待所があったんよ」

と岩崎会長。

そこかしこで、四国遍路の雰囲気を

感じることができますね。

そしてこれが「土壇さん」。

「土壇場」の土壇という字です。

前任の飯岡公民館の主事さんに

「ここは昔処刑場やったといわれとるんよ。」

と聞いていた場所です。

-

西原部落の西端、室川に近い畑の隅に土壇さんがある。手ごろな石を方形に積んで石ぐろを作り、その上に小祠を二基祀り、大きな自然石を据えている。ここが藩政時代に在任の処刑場であったと言い伝えられている。しかし小松藩政時代はもちろんそれ以前にもそのような記録は見当たらず、従ってその起源はわからない。土壇の字を辞書で引くと、土で築いた壇。また。特に斬罪を執行するために築いた壇とある。(略)毎年旧5月14日にお祭りを行っている。

「飯岡のふるさと探訪」より抜粋

草刈りをしていたご近所の一色さん。

「子どもの頃、夏の祭りの日にはこの上で相撲取りよった」

そうで、「処刑場」のイメージが少し変わりました。

一色さんのお宅からは、飼い始めたばかりの

子犬が、ご主人を呼ぶかのように

キャンキャン鳴く声が聞こえていました。

そのすぐ近く、「西原の大地蔵」。

「大きかろ~。近く寄って撮らんかい」

この台石には、「元文2年(1737)7月24日、上島山念仏講中」

とありますが、

現在のお地蔵さんは、安芸の宮島参詣の折に

石屋さんで買い求めたものとのこと。

気になる記述を見つけました。

-

旧地蔵堂の裏は物置になっていて、葬式道具が納められ、組内に不幸があれば、組中で助け合い子どもも加わって野辺の送り※をしていた。また昭和初期までは春の行事としてお遍路さんのお接待をお堂の前でしていた。お祭りの時は、青年団の素人芝居、時に浪曲などの催しがあって、親類知人を招待し、楽しくにぎやかであった。

「飯岡のふるさと探訪」より抜粋

-

地域の守り神。人のふれあい。笑い声。

-

古き良き飯岡の情景が目に浮かぶようでした。

-

そして、JA西条の飯岡支所を通り過ぎ、

また国道の歩道橋を渡って、終了。

お祭りや区民運動会、文化財の保護活動、

防災、世代間の交流…

活動が盛り上がって、結束の強い、飯岡!

そういうイメージがありました。

ここの方とお話したり、SNSを拝見すると

そのなかの多くに地域とのつながりを感じます。

一緒にやろう、毎月やろう、毎年続けよう…

決してやらされ感ではなく、全力で楽しんでいるようでした。

そして、子どもたちのために という想いが根底に。

短時間ではわからないですが、きっと

「一緒にいると楽しい」

「みんなでやったら大きなこともできる」

そういったシンプルな気持ちを

多くの方が持ち、

コミュニティを強くしているのかなと感じました。

今回も、「協力するよ」「一緒に行くよ」

と言っていただけてうれしかった。

4人での散策は(かなり連れ回されましたが)

とても楽しかったです。

今回も、最後まで読んでいただき

ありがとうございました。

広報専門員 日野

参考

協力:飯岡公民館

参考資料:西条市ウォーキングマップ、飯岡公民館だより、飯岡のふるさと探訪、連合自治会報「いいおか」

お問い合わせ

・ウォーキングマップについて…健康医療推進課 TEL:0897-52-1215

・地域のことについて…飯岡公民館 TEL:0897-56-2118

・この記事について…シティプロモーション推進課 広報係 TEL:0897-52-1204